Carnet de voyage

Compte tenu de la variété des motifs et des thèmes, on peut supposer que Baldung emportait des carnets de croquis en diverses circonstances. Les inscriptions qui accompagnent les paysages, par exemple, montrent que l’artiste avait sur lui un carnet pendant ses voyages en Alsace, dans la région de Fribourg et de Bâle, dans la Forêt-Noire, en Souabe et dans la vallée du Neckar. Il y notait ses impressions afin de les réutiliser éventuellement dans ses œuvres.

Peu après la mort de Baldung, le chroniqueur strasbourgeois Sebald Büheler est entré en possession de ces dessins et d’autres travaux. Il a classé ces feuillets et les a fait relier à l’intérieur d’une couverture précieuse en chevreau brun.

Cette couverture, qui porte des ornements gaufrés typiques de la Renaissance, est caractéristique des carnets de croquis de voyage du XVIe siècle. Le rabat qui se replie sur la partie avant permet de protéger le contenu.

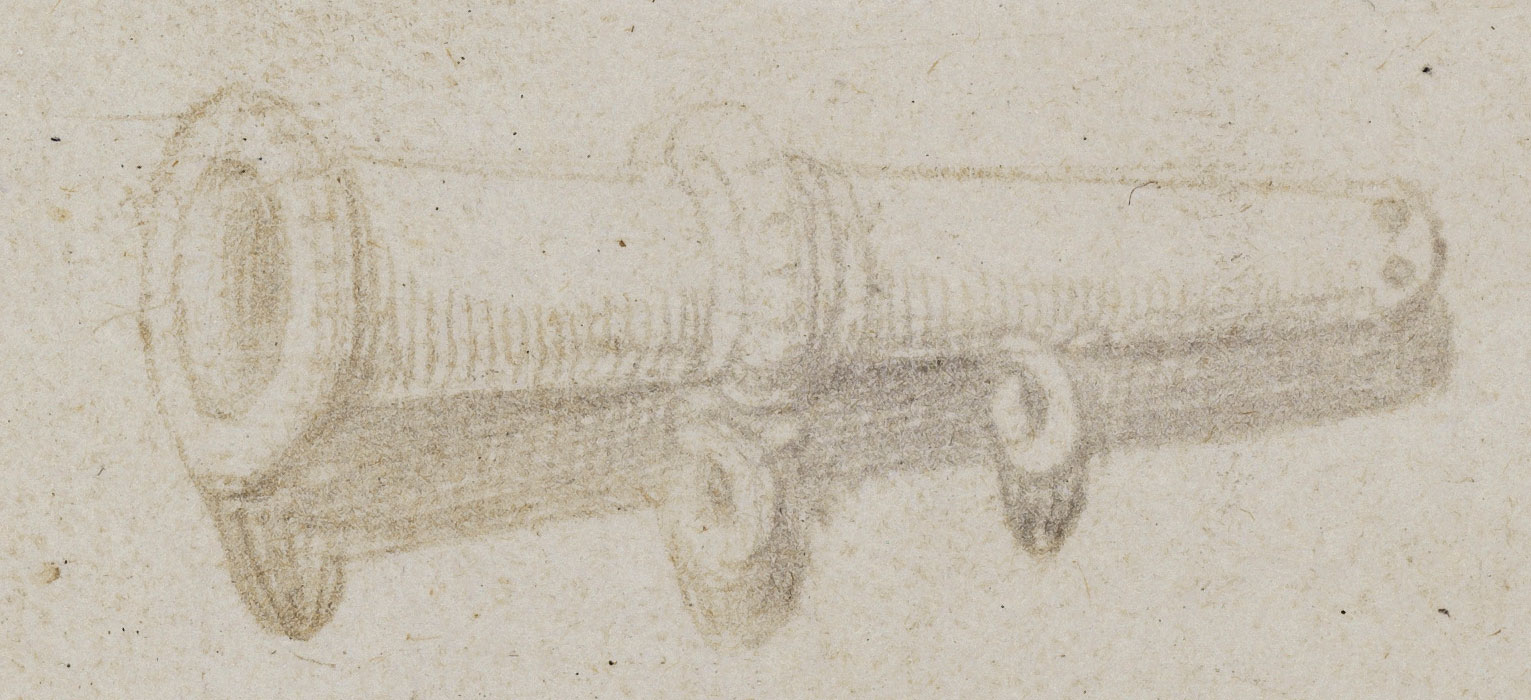

La pointe

Sur la partie avant du carnet, une pointe d’argent glissée entre deux œillets de métal sert de fermoir. Elle mesure 22,4 cm de longueur et 2 mm d’épaisseur et elle est composée de laiton plaqué argent.

L’extrémité supérieure en forme de S l’empêche de glisser, tandis que l’autre extrémité est pointue. L’artiste avait ainsi en permanence à portée de main un instrument de dessin et du papier.

À l’époque de Baldung, les pointes d’argent étaient couramment utilisées pour consigner des impressions visuelles dans des carnets de croquis. Cette technique sèche pouvait s’emporter partout. Les pointes n’avaient même pas besoin d’être taillées, ce qui les rendait utilisables sur-le-champ.

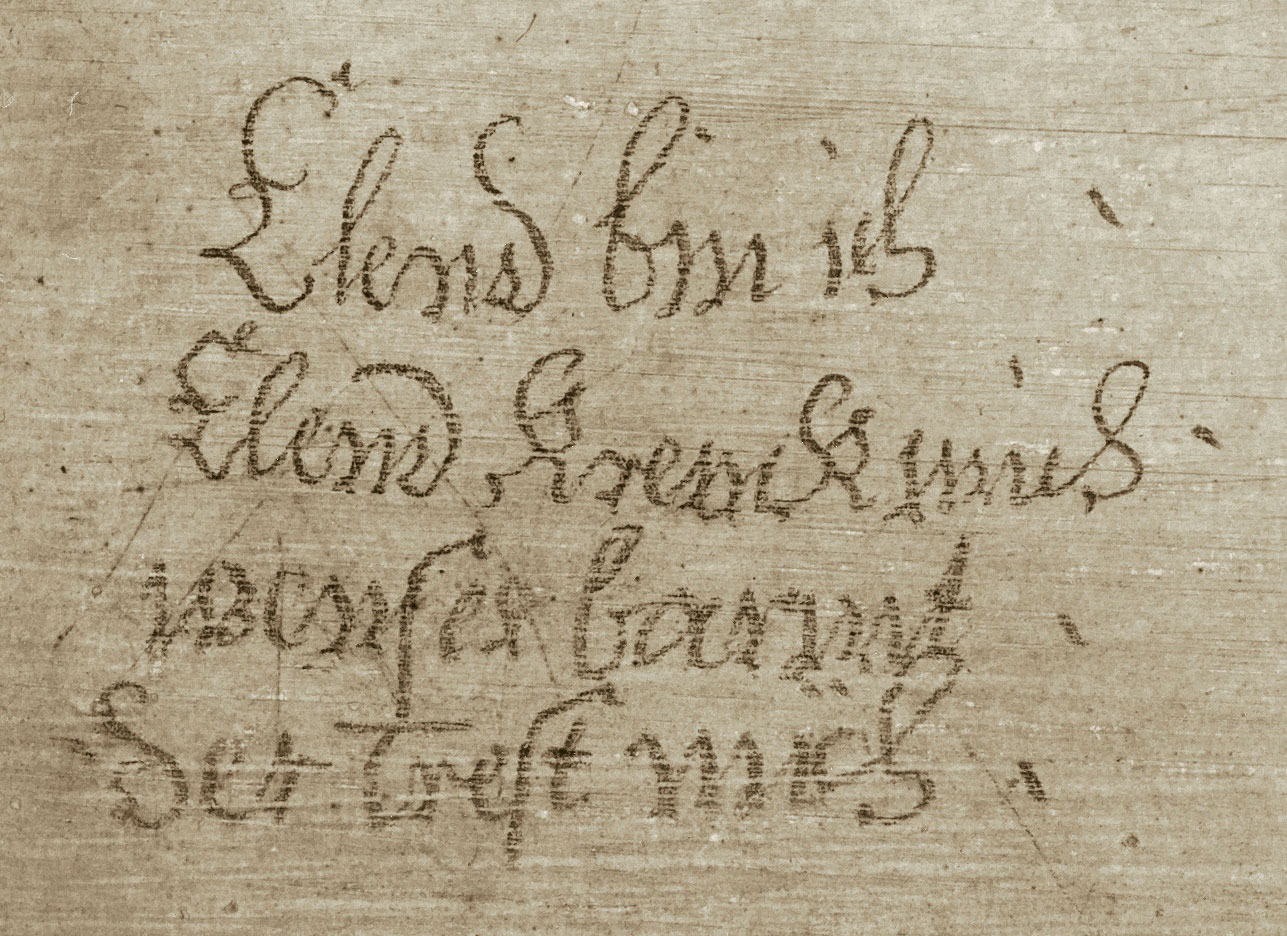

Sebald Büheler

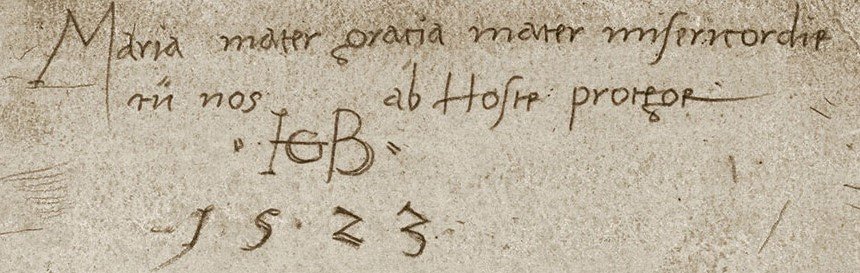

Sur la page intérieure de la reliure est mentionné le nom de Sebald Büheler, ancien propriétaire et compilateur du carnet dans sa forme actuelle. On peut lire aussi le nom du relieur, Joachim Crafftberg[er], le prix payé (3 schilling), et l’année de réalisation de la reliure : 1582.

Cette inscription a permis d’établir que presque toutes les mentions portées à l’encre dans les pages du livre sont de la main de Büheler.

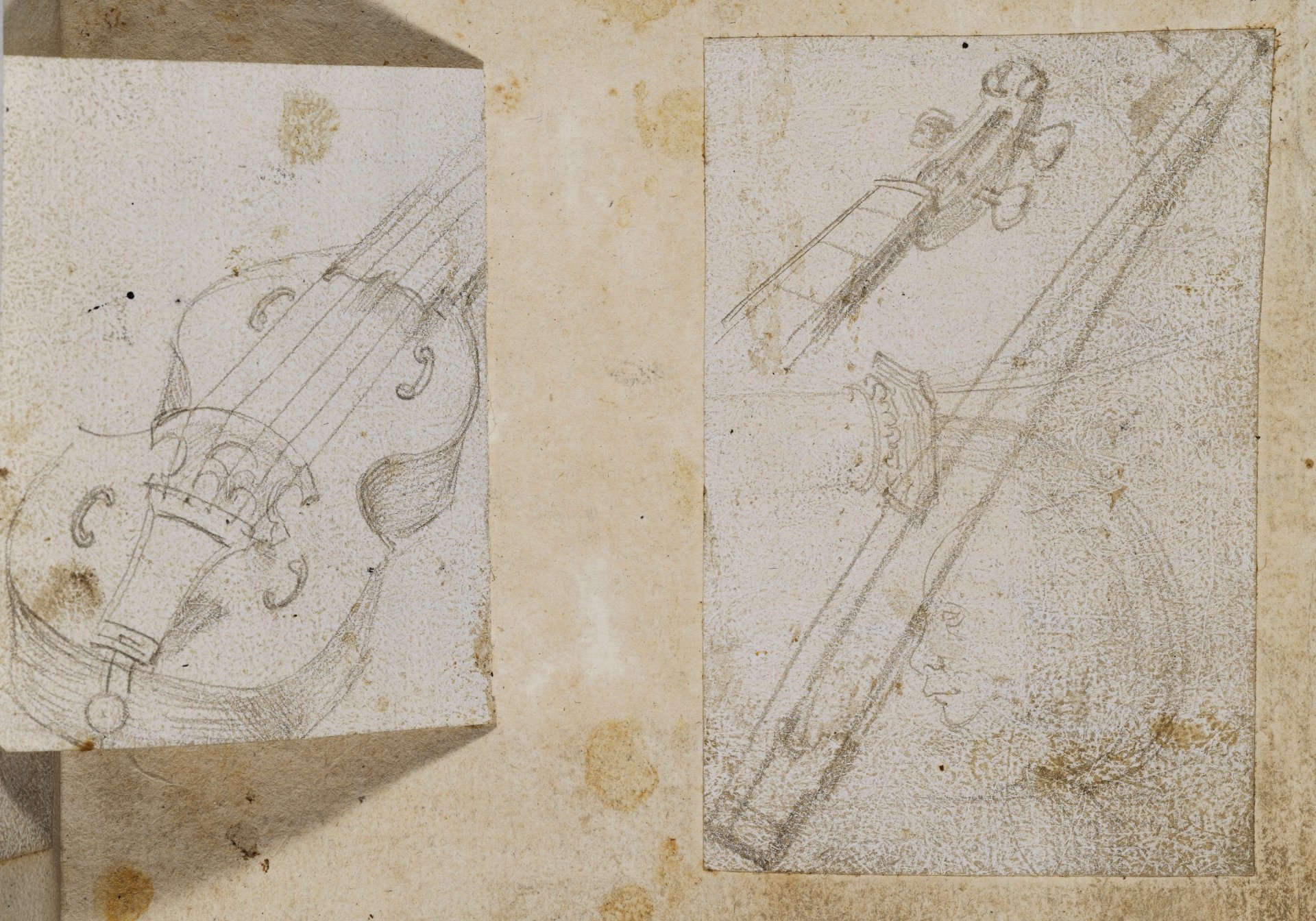

Instrument à cordes de la Renaissance

La basse de viole est un instrument à cordes frottées. Au XVIe siècle, elle était très appréciée dans les couches supérieures de la société. De nombreux dessins de violes de Baldung sont parvenus jusqu’à nous, notamment celui d’une viole à six cordes et huit frettes, représentée de face, avec son archer. Typiquement tenu entre les jambes, l’instrument était aussi appelé « viole de gambe ».

Dans l’œuvre de Baldung, la viole apparaît à de nombreuses reprises :

La Figure féminine allégorique avec livre de chants, viole et chat s’appuie de la main droite sur cet instrument.

© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München

© Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München Physionomies

Le Livre d’esquisses de Karlsruhe contient de nombreuses études physionomiques. Elles témoignent de l’intérêt de Baldung pour la diversité des visages humains et leurs possibilités expressives. Montrés de profil, ces deux visages présentent des traits opposés. Il s’agissait sans doute d’esquisses préliminaires pour des hommes de main brutaux.

Un délicat dessin d’enfant

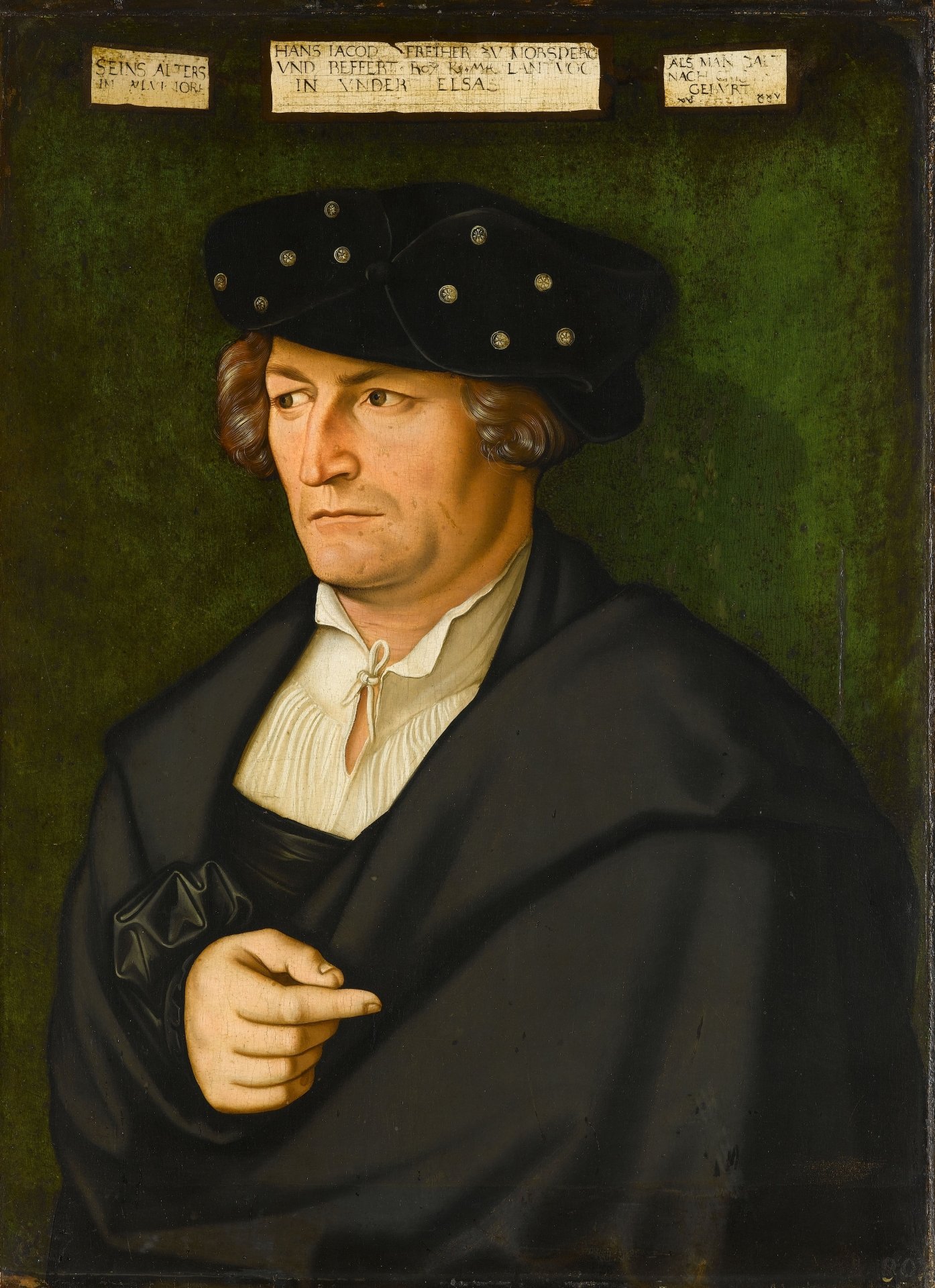

Le portrait de ce garçon de haut rang restitue avec beaucoup de sensibilité toute la délicatesse de ce visage d’enfant à l’expression curieuse et innocente. Le couvre-chef extravagant du garçonnet, qui n’a jamais été identifié, indique qu’il était membre d’une lignée princière.

On retrouve un béret semblable dans le Portrait du baron Jean-Jacques de Morimont et Belfort de la Staatsgalerie Stuttgart.

© Staatsgalerie Stuttgart

© Staatsgalerie Stuttgart

Baldung en voyage

Ce croquis réalisé en 1515 pendant un voyage en Souabe montre le château fort de Weinsberg, près de Heilbronn. Baldung a inscrit le nom du lieu à côté du dessin afin de s’en souvenir. Par la suite, le croquis a été découpé puis collé sur un morceau de papier.

Cette vue du fort, qui porte aussi le nom de « château Weibertreu », met en évidence les destructions occasionnées en 1504 par le duc Ulrich de Wurtemberg au cours de la guerre de succession de Landshut.

Les vues topographiques contenues dans le carnet fournissent de précieux renseignements sur les lieux visités par Baldung, dont on sait d’ailleurs très peu de choses.

La Vierge idéalisée de Baldung

Ce dessin subtil représentant une jeune femme aux boucles exubérantes est l’une des plus belles Vierges de Baldung. Ce portrait idéal sur lequel l’artiste a apposé la date (1523) et son monogramme était sans doute destiné à servir de modèle pour un tableau.

Le dessin original à la pointe d’argent est fortement passé, à tel point qu’aujourd’hui, il n’est plus visible que sous lumière ultraviolette. La photographie utilisée ici a elle aussi été prise sous lumière UV.

Ce visage a servi de modèle à de nombreuses Vierges de Baldung.

Modifications ultérieures

L’inscription au-dessus du portrait, « Maria mater gracia mater misericordiae / tu nos ab Hoste protege » et de nombreux autres griffonnages, comme le profil situé à droite dans les cheveux de la Vierge, datent d’une époque ultérieure.

Centres d’intérêt variés

À partir des années 1520, Baldung s’intéresse aux fortifications et aux formes géométriques, du point de vue notamment du nombre d’or ou des solides de Platon. Trois des cinq solides de Platon sont représentés dans la moitié inférieure de ce feuillet : le cube et l’icosaèdre, accompagnés d’une sphère.

Au Moyen-Âge, ces solides avaient une grande importance symbolique, et ils étaient associés à différentes planètes. Leur présence dans le Livre d’esquisses de Karlsruhe signifie peut-être que Baldung s’intéressait non seulement à la géométrie, mais aussi à l’astrologie.

Albrecht Dürer s’est lui aussi intéressé à ce thème, à peu près à la même époque. Sa célèbre Melancolia I est entourée de corps géométriques : une sphère et un polyèdre.

Un motif privilégié

La tête de jeune fille représentée sur cette double page, une fois de profil et une fois vue d’en haut à gauche, montre que Baldung s’est beaucoup intéressé à ce modèle. Les deux dessins de la page suivante montrent le même visage, de face pour le premier et en contre-plongée de biais pour le second.

On peut reconnaître des physionomies similaires sur certains tableaux de Baldung.

La Marie de Magdala agenouillée du Christ jardinier présente un profil très proche de cette jeune fille.

© HLMD, Wolfgang Fuhrmannek

© HLMD, Wolfgang Fuhrmannek La jeune fille debout devant la vigne sur le tableau Les Sept âges de la femme est inspirée de ce modèle.

© Museum der bildenden Künste Leipzig, InGestalt Michael Ehritt

© Museum der bildenden Künste Leipzig, InGestalt Michael Ehritt Origine du titre

Le titre donné à ce dessin, Tête d’une jeune fille maladive d’environ douze ans, suscite aujourd’hui encore des débats. Il vient probablement de l’expression insolite de la demoiselle et de l’inscription ajoutée au XVIIe siècle : « Dises ist die Contra Factur des Jenigen Maidli so in / zehen Jahren nichts gessen. Von HBG. » (Une jeune fille comme on n’en a jamais vue en dix années. Par HBG)

Sebald Büheler, compilateur

Sebald Büheler a rassemblé les dessins de Baldung selon ses propres critères esthétiques et les a fait relier en 1582 pour former le Livre d’esquisses de Karlsruhe tel quel nous le connaissons actuellement. Büheler a classé les feuillets en fonction de leur date de création, et a combiné des dessins aux motifs similaires.

Cette double page, sur laquelle huit dessins ont été collés, montre bien que ce livre est une compilation.

De l’improvisation avant tout

Ce feuillet dont le recto et le verso comportent des dessins a été plié et encollé sur le pli gauche de manière à ce que les deux images soient visibles.

La viole de gambe illustre le classement thématique des croquis : du point de vue de la composition aussi, les deux reproductions des instruments semblent complémentaires.

Armure ornementale

Ce dessin a été retourné pour faciliter la reliure. Il montre la silhouette imposante d’un chevalier en armure de bataille monté sur un cheval. Son profil sévère, les reliefs et les ombres intérieures, qui apportent une dimension ornementale, sont une belle illustration de la qualité linéaire des dessins à la pointe d’argent.

Ce croquis a probablement vu le jour pendant le voyage de Baldung en Souabe, vers 1515, au cours duquel l’artiste visita la forteresse de Horneck et sa salle d’armes.

Dessins de plein air

Quelques dessins de châteaux souabes, assortis de leur nom, indiquent que Baldung avait sur lui un carnet de croquis pendant son voyage en Souabe de 1515. Il a dessiné deux vues différentes de la forteresse de Horneck, sur le Neckar, qui appartenait à l’ordre Teutonique.

On trouve parfois des paysages comparables à l’arrière-plan des tableaux et des gravures de Baldung.

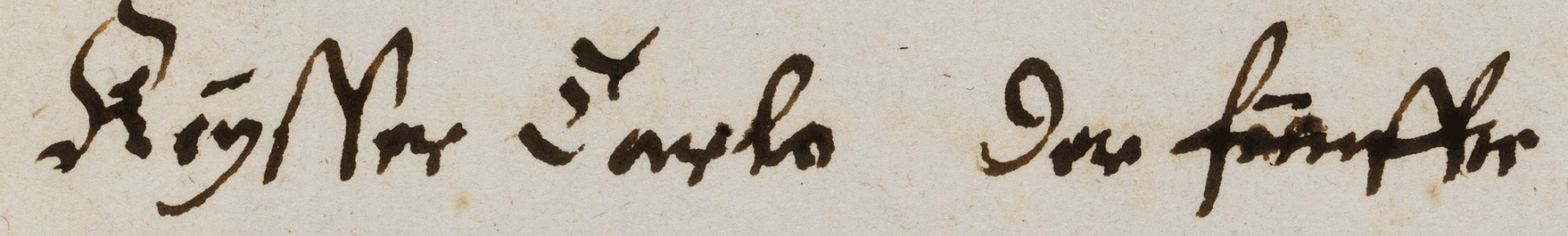

Deux empereurs

Les deux empereurs n’ont pas été réunis par hasard sur une même double page : il existait entre eux un lien politique, mais aussi familial, puisque Charles Quint, petit-fils de Maximilien Ier, lui succéda sur le trône.

Entre individualisation et idéalisation

Ce profil de l’empereur Charles Quint a vu le jour en 1536. Il a été daté et signé par Baldung en personne. Sebald Büheler, propriétaire du Livre d’esquisses, ajouta a posteriori le commentaire « Keyßer Carlo der fünffte » (l’empereur Charles Quint). Ce portrait n’a sans doute pas été réalisé d’après modèle vivant, mais à partir d’une image dont nous n’avons pas connaissance.

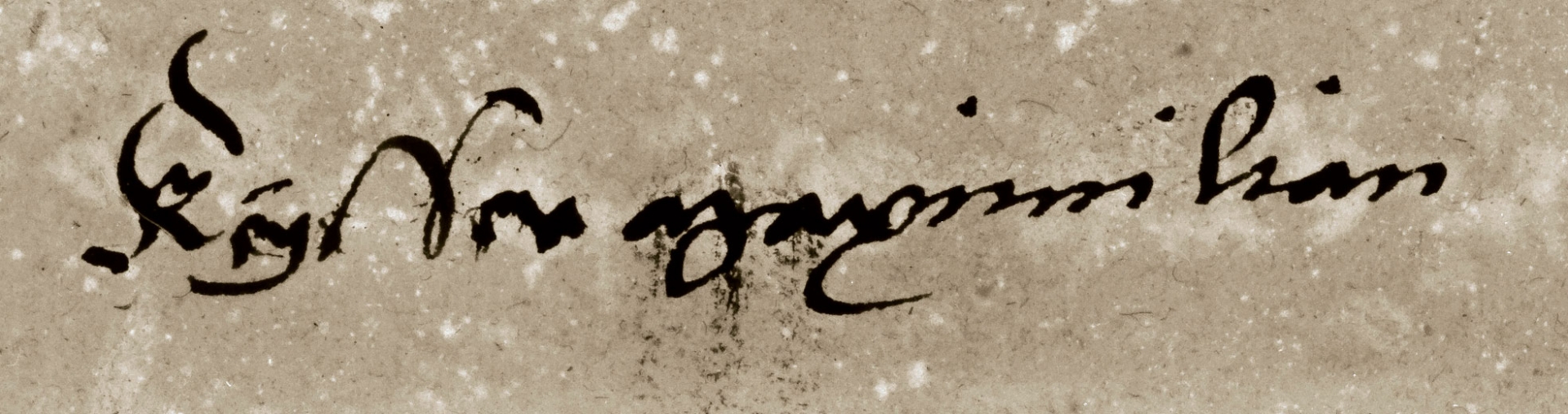

Maximilien Ier

On ne peut dire avec certitude si ce portrait en buste de Maximilien Ier a été réalisé sur le vif en 1511, date à laquelle l’empereur séjourna à Strasbourg (et non en 1501, comme le suggère la date erronée). Il s’agit du feuillet le plus ancien du livre.

Maximilien Ier a été le premier souverain à faire un usage intensif et novateur des nouveaux médias qu’étaient les estampes en livres et en feuilles volantes pour se mettre lui-même en scène. Il confia à Baldung et à d’autres artistes célèbres de l’époque le soin d’illustrer son livre de prières, ce qui était une commande très prestigieuse. Le livre de prières est lui aussi exposé dans cette salle.

Dans le Miracle de sainte Dorothée, Baldung a inséré un portrait de l’empereur Maximilien Ier : il a donné ses traits à l’avocat Theophilus. Le commanditaire du tableau était un proche de l’empereur.

D’autres contemporains ont fait le portrait de L’empereur Maximilien Ier, notamment Albrecht Dürer.

Les inscriptions de Sebald Büheler

Comme dans le cas du portrait de Charles Quint, Sebald Büheler a ajouté a posteriori, au-dessus du dessin collé représentant Maximilien Ier, le titre et le nom de la personne représentée : « Empereur Maximilien ».

Un symbole des Habsbourg

L’empereur porte le collier de la Toison d’or, dont la chaîne repose sur son col de fourrure, enserrant largement ses épaules. L’ordre de la Toison d’or était inspiré de la mythologie grecque et représentait la toison d’un bélier ailé. Depuis le XVe siècle, c’était un élément de l’emblématique princière des Habsbourg.

Christophe Ier de Bade

Ce portrait est celui du margrave Christophe Ier de Bade, âgé de 59 ans, avec les traits marqués qui le caractérisent. Il est présenté de trois-quarts.

Christophe fut l’un des principaux mécènes de Baldung au début de sa carrière d’artiste indépendant.

Ce dessin réalisé d’après modèle vivant a servi à préparer le tableau du margrave peint par Baldung en 1516. Au total, quatre portraits de Christophe réalisés par Baldung sont parvenus jusqu’à nous : le Tableau du margrave (vers 1510), une gravure sur bois (1511), un dessin à la pointe d’argent (1512) et un tableau (Munich).

Mention historique

Sebald Büheler, l’ancien propriétaire du Livre d’esquisses de Karlsruhe, a ajouté a posteriori à l’encre une mention erronée : « margrave Bernard de Bade l’Ancien ».

Un souverain sous tutelle

À un âge avancé, le margrave Christophe Ier de Bade devint sénile. En 1515, soit trois ans après ce portrait, le margrave dut céder le trône à ses deux fils, qui le mirent sous tutelle un an plus tard.

Instantané

Ces deux têtes d’enfant ont été dessinées d’après le même modèle. Baldung a rendu le modelé du visage par des traits et des hachures tout en légèreté, ce qui lui a permis de saisir cet instant de manière très convaincante.

Les dessins de Copenhague représentent vraisemblablement le même enfant, saisi par l’artiste dans différentes situations. La sensibilité qu’il a mise dans ces esquisses laisse deviner un intérêt particulier pour ce motif.

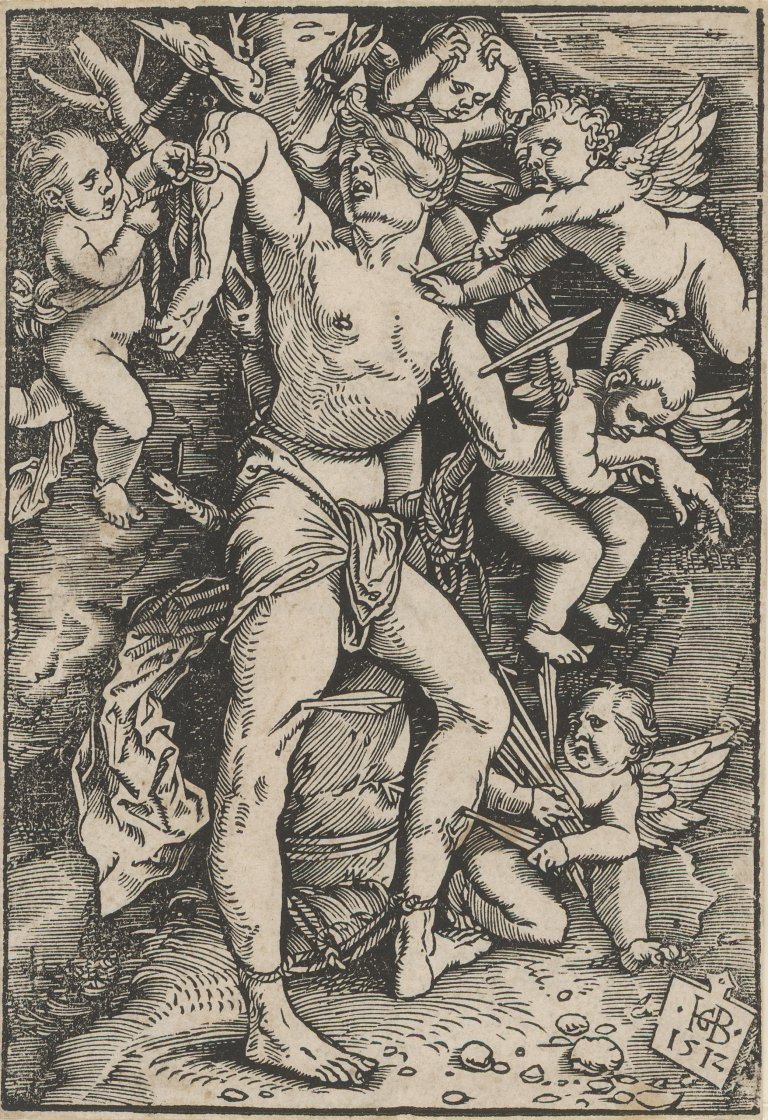

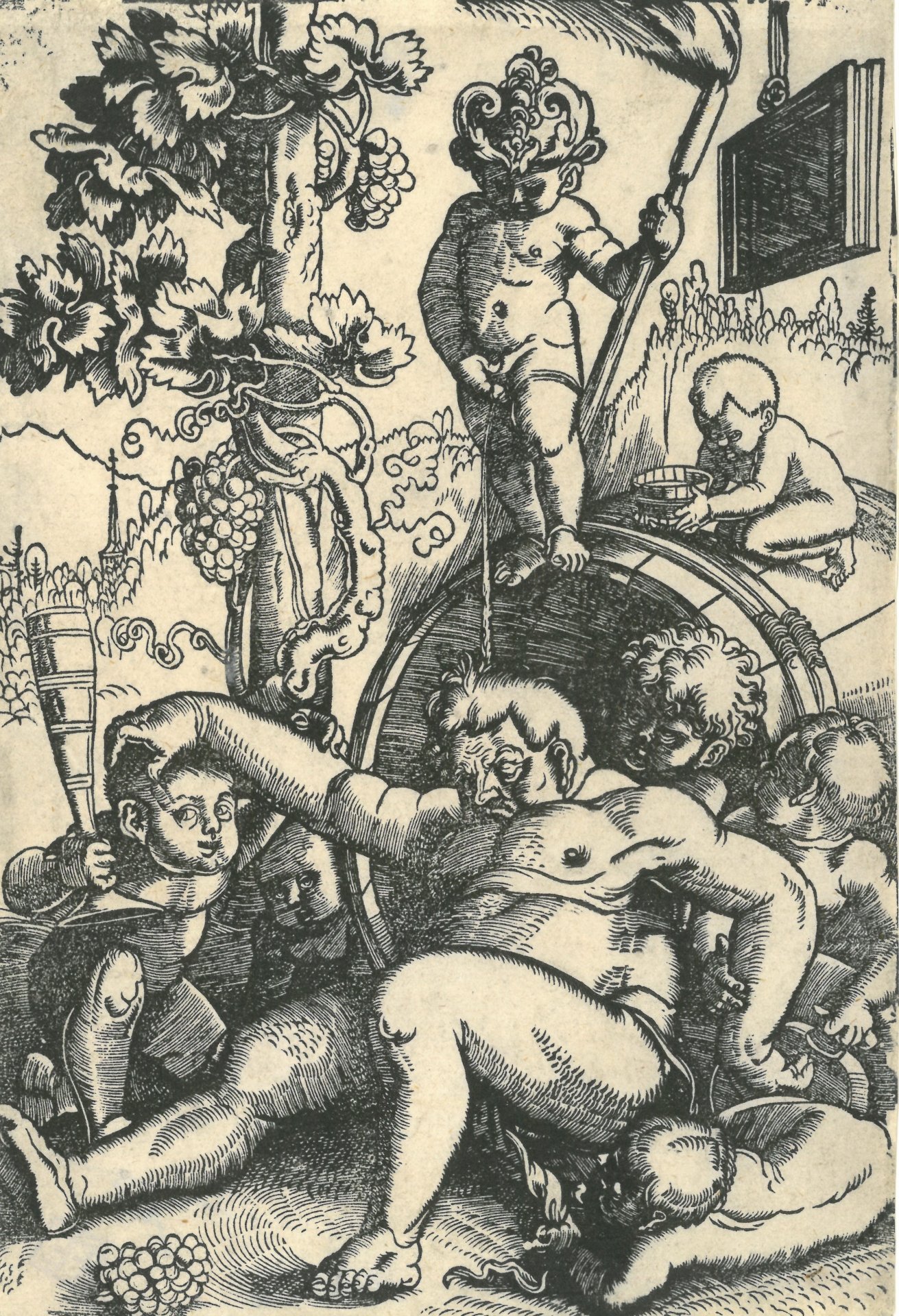

Des têtes d’enfants semblables apparaissent aussi dans des œuvres publiques de l’artiste, par exemple sur l’estampe Bacchus ivre, à la droite du dieu du vin, ou dans les putti – petits enfants nus ou angelots.

© Kunsthandlung Helmut H. Rumbler

© Kunsthandlung Helmut H. Rumbler Études d’après nature

Le livre d’esquisses n’est pas uniquement un recueil de dessins : on y trouve aussi des mentions manuscrites, comme les indications de couleurs portées par Baldung à côté de la tête de bœuf. Lorsqu’il utilisait ensuite l’un de ces motifs, il pouvait se référer à ces informations détaillées.

© Städel Museum

© Städel Museum Détails éloquents

Ce jeune garçon nous regarde de ses grands yeux, sérieux et attentif. Le visage de l’enfant, sa bouche, son col sont soigneusement modelés, tandis que ses cheveux sont esquissés à grands traits. Baldung a su restituer les traits du visage de son modèle, mais a réussi de surcroît à saisir quelque chose de sa personnalité enfantine.

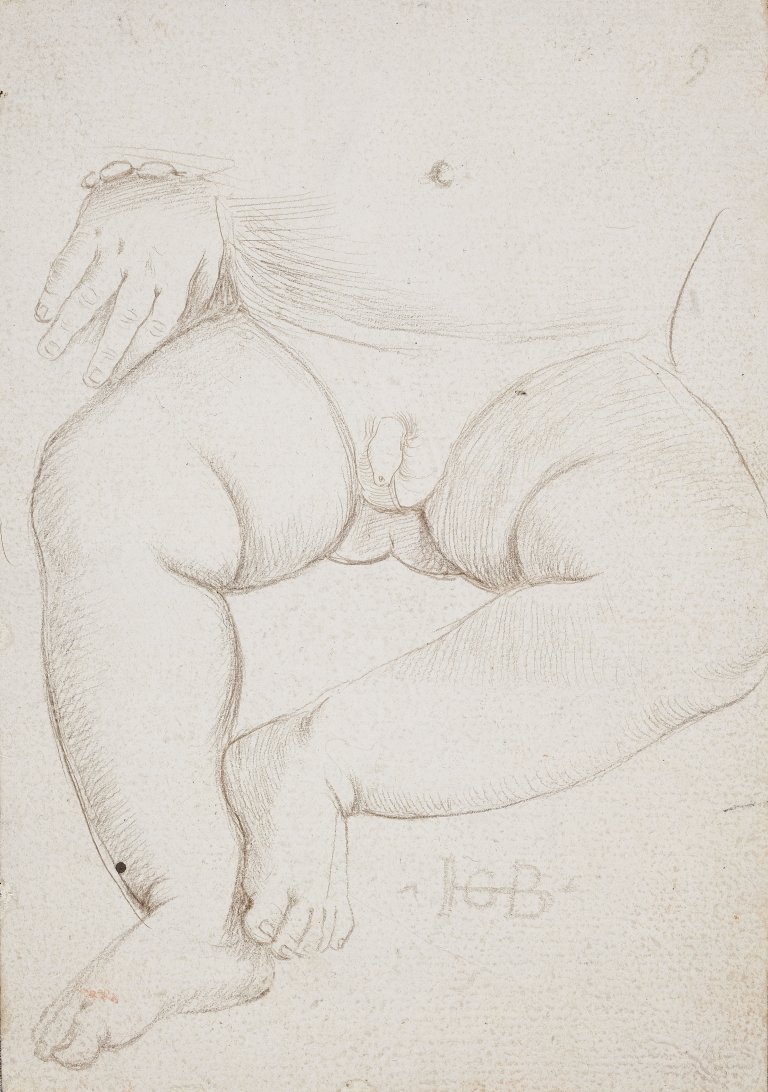

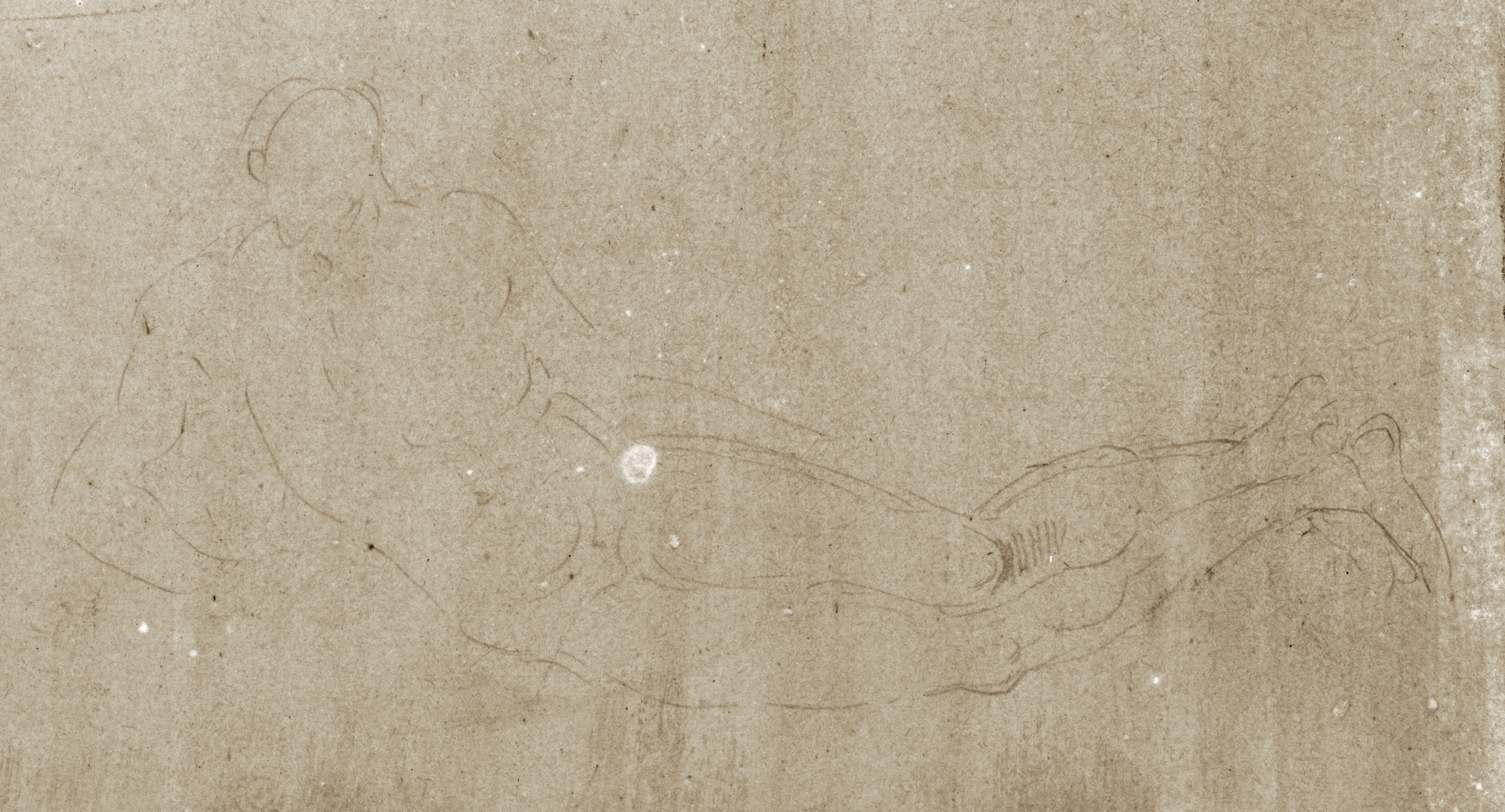

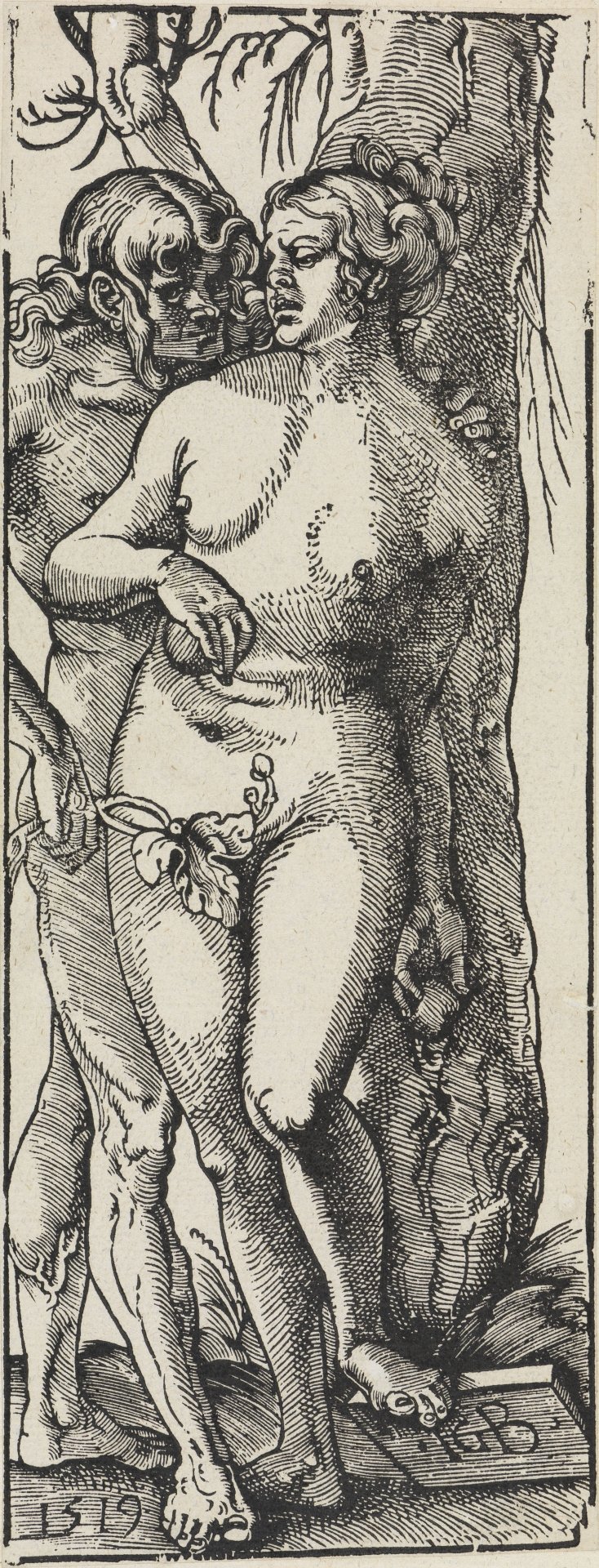

Jambe d’appui, jambe libre

Ce dessin de Baldung montre la partie inférieure d’un corps masculin, la jambe droite tendue et la jambe gauche fortement tournée vers l’extérieur. Cette pose est une variante d’une attitude connue depuis la statuaire antique sous le nom de contrapposto. Elle montre la répartition du poids du corps entre la jambe d’appui et la jambe libre : la jambe d’appui, tendue, supporte toute la charge, tandis que la jambe libre est légèrement fléchie.

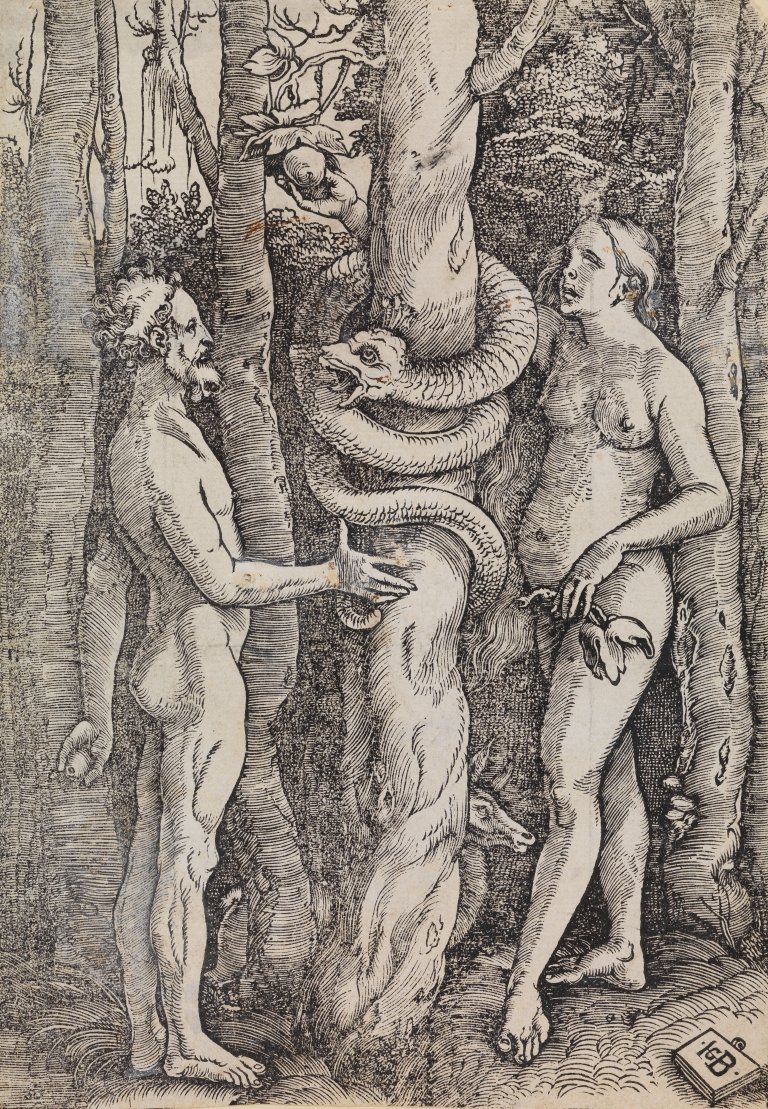

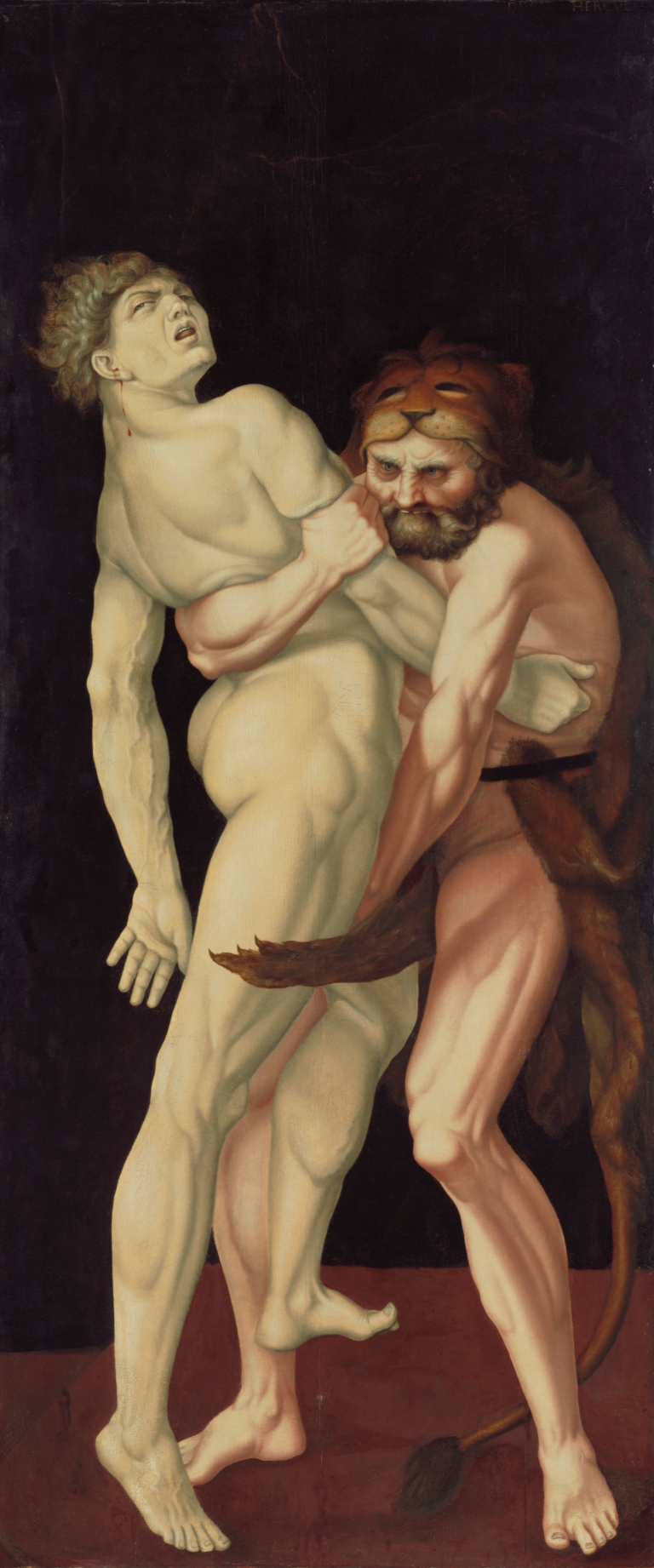

Baldung a utilisé cette posture à maintes reprises dans ses dessins, ses tableaux et ses gravures. On la retrouve dans des contextes thématiques très variés, où elle sert des intentions différentes :

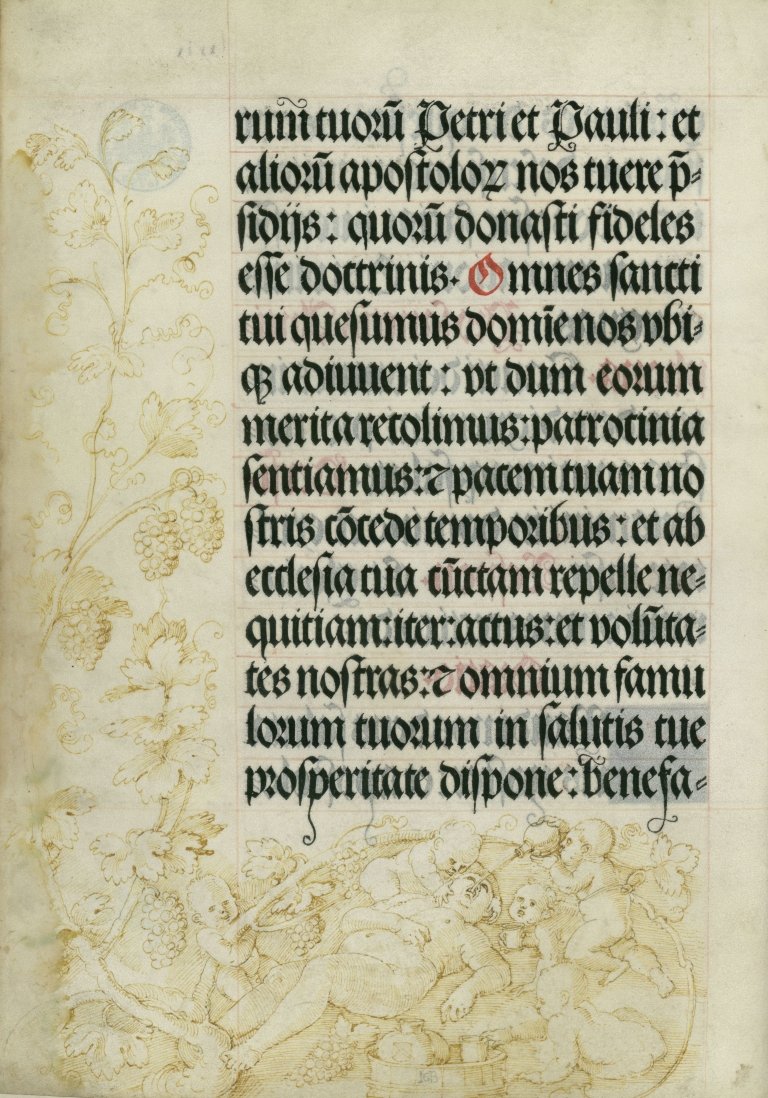

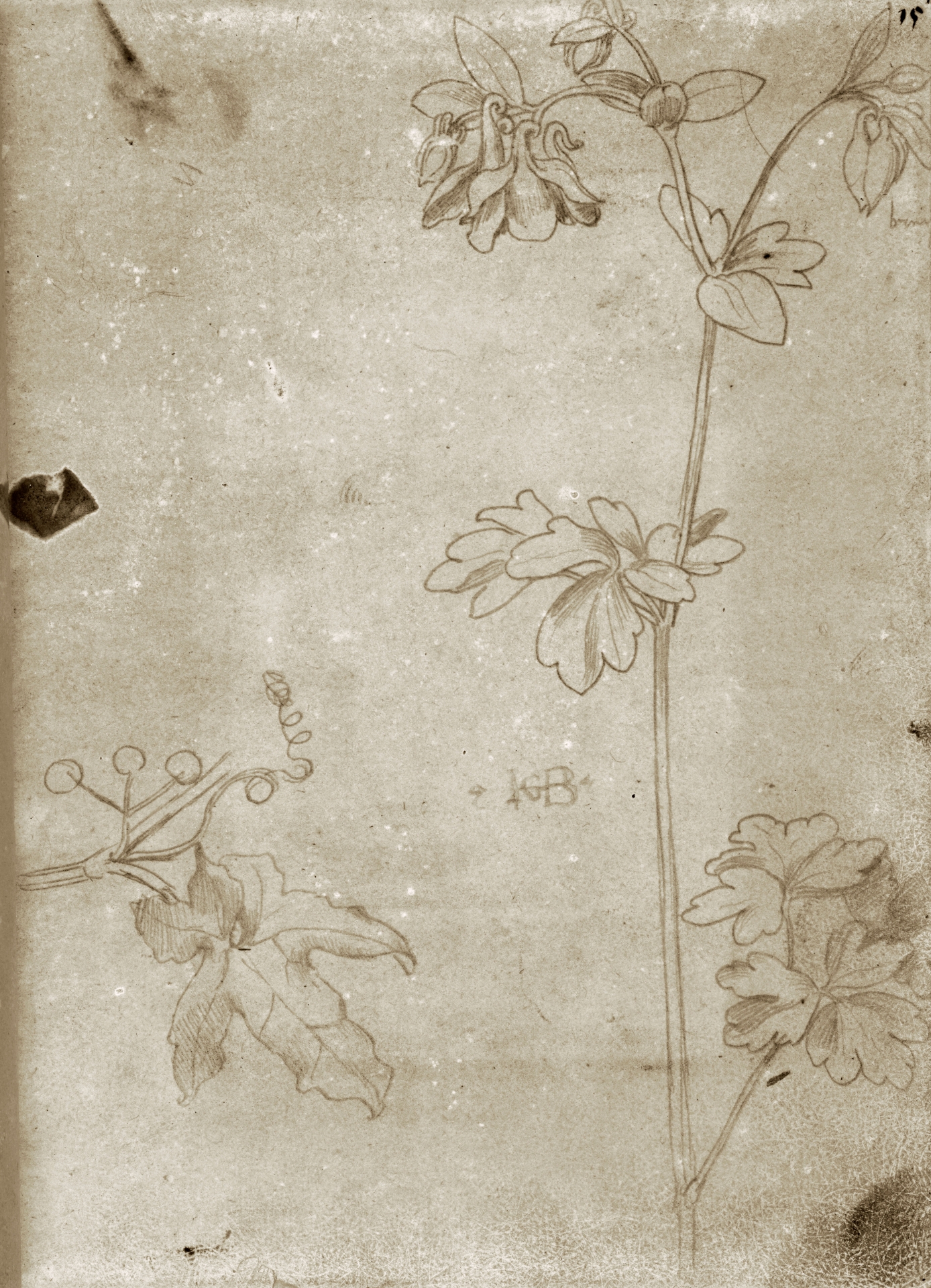

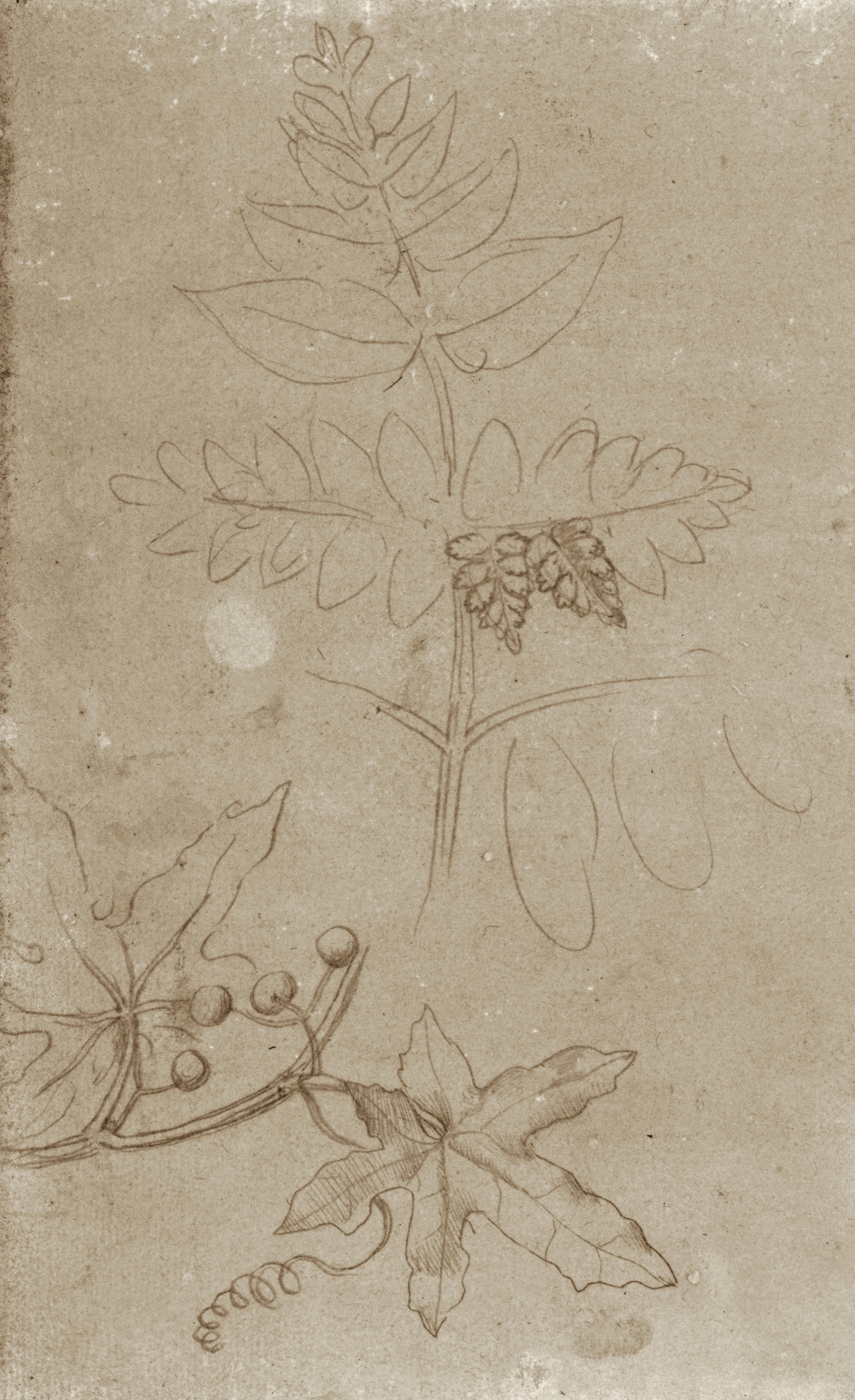

Abrégé de botanique

Les nombreuses plantes dessinées avec force détails par Baldung laissent deviner un intérêt artistique, mais aussi botanique pour ces motifs. C’est ce que montrent le dessin d’une ancolie et les quelques feuilles de vigne. En peinture, ces deux plantes étaient des symboles chrétiens.

L’ancolie

La fleur d’ancolie, attribut de la Vierge, est un symbole d’humilité.

La vigne vierge

La vigne symbolise le Christ, le vin est celui de la Cène. Les feuilles de vigne étaient également considérées comme des symboles de prospérité et de fécondité, et elles étaient souvent l’attribut du dieu antique Bacchus (Dionysos dans la mythologie grecque).

Bad hair day ?

Ce portrait à mi-corps d’un bourgeois d’âge moyen portant le bouc a probablement servi à préparer un tableau. L’artiste l’a sans doute réalisé d’après modèle vivant. C’est ce que suggèrent les cheveux ébouriffés de l’homme, qui n’est pas ici en représentation.

Esquisses préparatoires

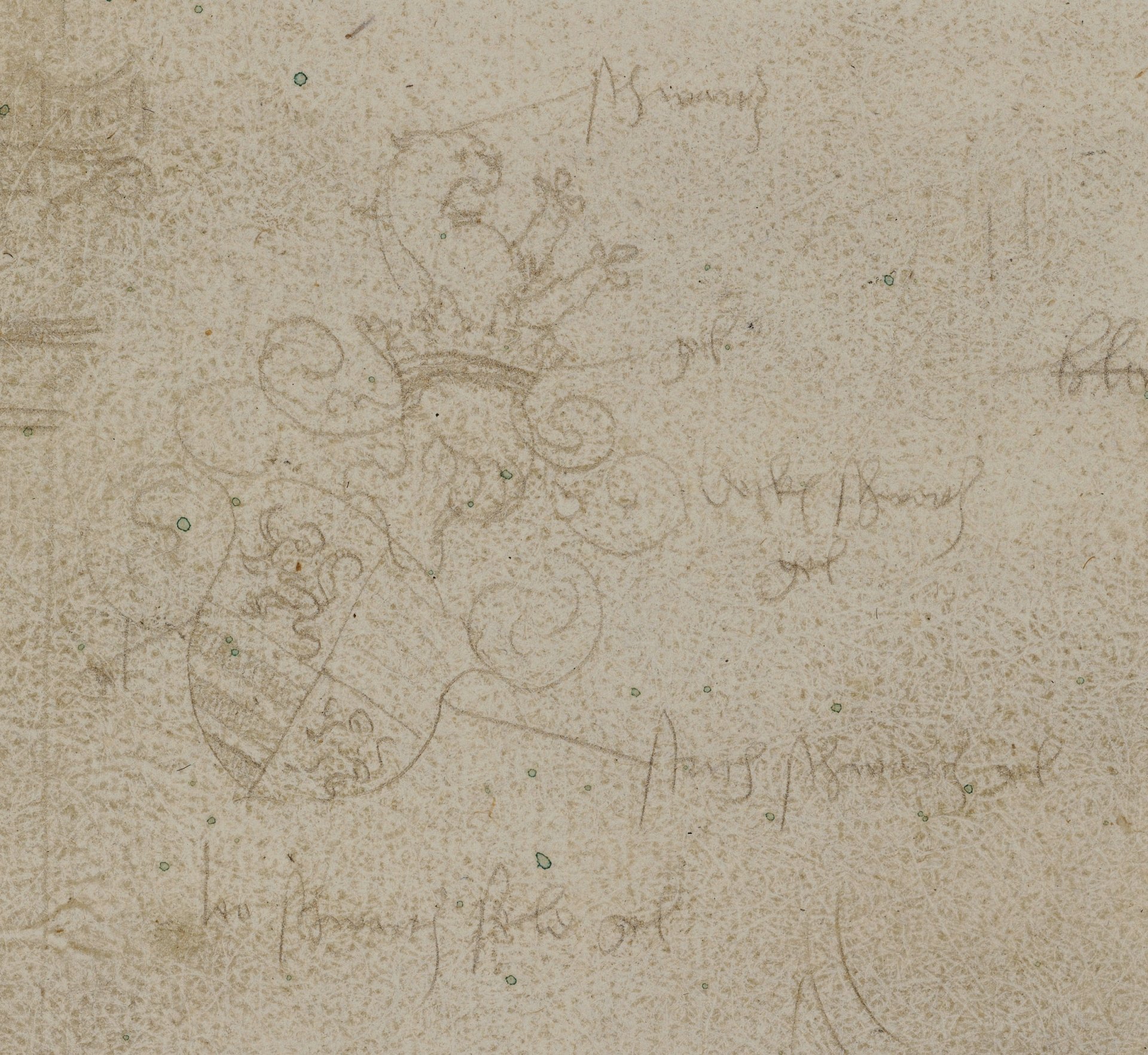

Ces deux sujets étaient sans doute des esquisses préparatoires en vue d’un tableau. Le blason inconnu, orné de trois cosses et de deux cotylédons sur trois collines, devait être celui du commanditaire. Les mains d’homme jointes en prière permettent de supposer que ce personnage devait figurer sur le tableau comme donateur, en prière.

Oiseau exotique

Ce dessin de perruche à collier est l’une des plus anciennes représentations de cet oiseau dans toute l’histoire de l’art. Il a vu le jour peu après l’arrivée des premières perruches en Europe. On ne sait pas dans quelles circonstances Baldung a pu observer cet oiseau. L’artiste a porté des indications de couleurs intéressantes sur les différentes zones du plumage.

Ce dessin et quelques autres croquis d’oiseaux exotiques ont été utilisés ensuite dans les tableaux La Vierge aux perroquets et Les Sept âges de la femme.

Un dessin à la pointe d’argent de Copenhague, Tête et haut du corps d’une perruche, ressemble beaucoup au croquis de Karlsruhe. On peut donc supposer que Baldung a dessiné à plusieurs reprises la même perruche.

© Statens Museum for Kunst, Copenhagen

© Statens Museum for Kunst, Copenhagen

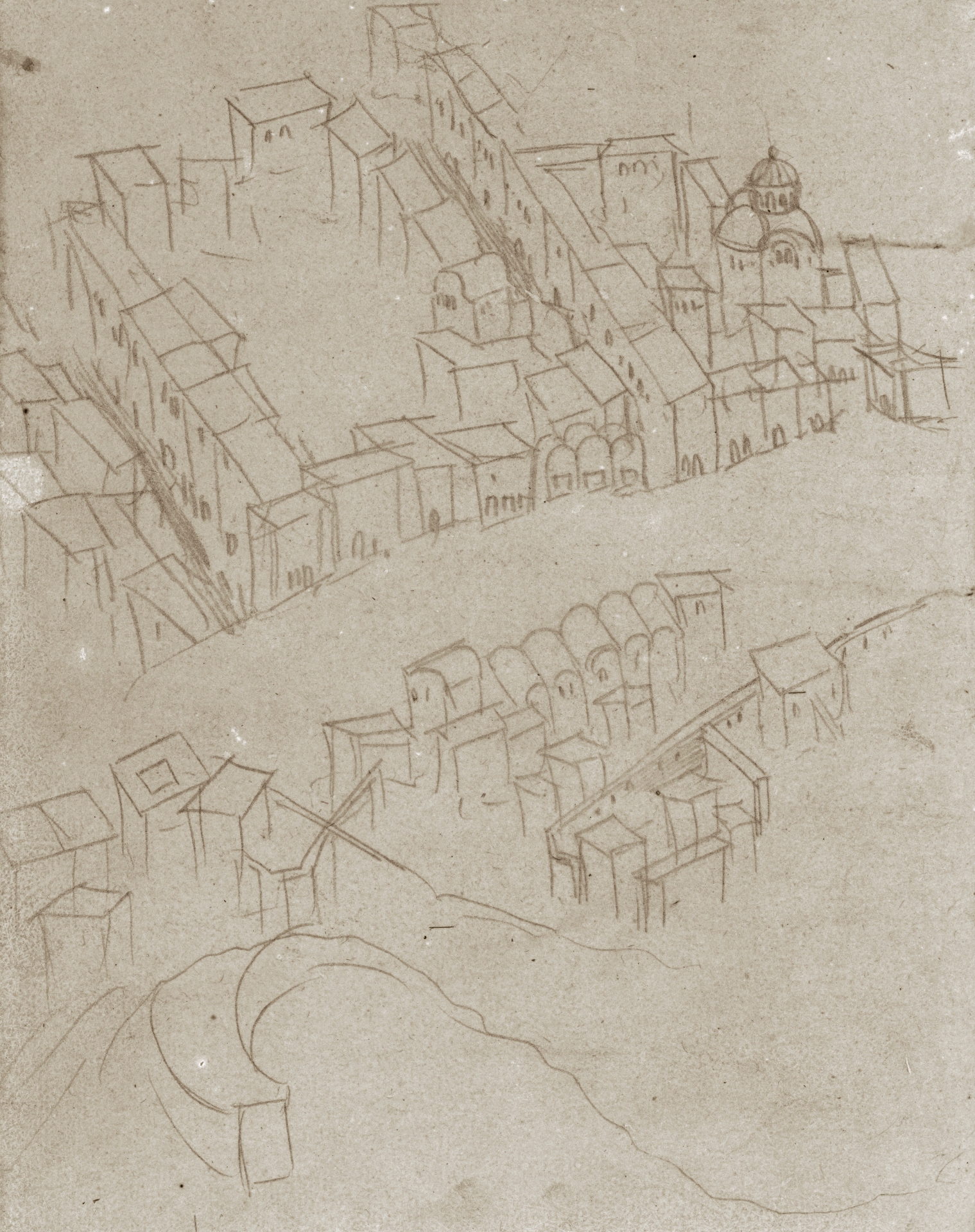

Strasbourg à l’époque de Baldung

Dans les années 1520, Baldung est monté en haut de la tour de la cathédrale pour dessiner différentes vues de Strasbourg. Dans ce dessin, le panorama s’ouvre côté nord, vers le quartier où habitait l’artiste. Dans la première moitié du XVIe siècle, c’était l’un des quartiers les plus cossus de la ville. De nombreuses personnalités de haut rang vivaient dans la Brandgasse (aujourd’hui rue Brûlée) où résidait aussi Baldung.

Dessin à la plume colorié

Ce dessin mis en couleurs a posteriori n’est sans doute pas de la main de Baldung. Il montre l’enceinte de Strasbourg, avec la Porte de Pierres (Burgtor) et le clocheton de l’église Saint-Pierre-le-Jeune.

Le fort Saint-Nicolas de Rhodes

Le Livre d’esquisses de Karlsruhe contient de nombreuses vues de Rhodes, qui s’expliquent par le contexte politique de l’époque. L’île de Rhodes, qui appartenait depuis 1309 à l’ordre des Hospitaliers, était tombée aux mains des Turcs de Soliman le Magnifique le 20 décembre 1522, après six mois de siège de la flotte ottomane. La commanderie Saint-Jean de Strasbourg avait sans doute chargé Baldung de créer une estampe représentant le célèbre fort de Rhodes afin d’en faire un prospectus, en mettant à sa disposition quelques documents topographiques.

Note manuscrite

Baldung a ajouté la mention manuscrite « Caste s nicolay », qui désigne le fort Saint-Nicolas de l’île de Rhodes.

Nombreuses vues d’un même fort

Les représentations topographiques de Rhodes et du fort Saint-Nicolas ont été réalisées d’après des documents et sont très différentes des autres dessins laissés par les contemporains de Baldung. Même au sein de son œuvre, qui ne témoigne pas d’un intérêt particulier pour l’architecture, ces représentations occupent une place à part.

Croquis de cheval d’après nature

Le cheval est l’un des animaux qui revient le plus souvent dans l’œuvre de Baldung. Dans le livre d’esquisses aussi, on trouve un grand nombre de dessins et d’études de chevaux. Dans ce dessin à la pointe d’argent exécuté rapidement, Baldung a doté l’animal de plusieurs oreilles superposées, ce qui est sans doute dû au fait que son modèle bougeait. La rapidité du croquis explique les traits hésitants et la forme qui se cherche.

Figure idéalisée d’un cheval

Manifestement, l’animal représenté ici est le même que dans les croquis rapides précédents. Pourtant, Baldung a adopté une toute autre démarche : dans ce dessin réalisé avec soin, tous les traits sont mûrement réfléchis afin de restituer précisément la tête de l’animal et son expression. On a là un autre type de traitement du motif, qui est ici idéalisé.

Études détaillées d’un cheval

On peut voir sur cette page de petits dessins de différentes parties du corps d’un cheval : la tête et le cou de profil, le poitrail et le haut des jambes de face. L’artiste a tourné plusieurs fois la feuille pour dessiner. Mais ces croquis restent inachevés. A-t-il perdu l’intérêt pour son motif ? A-t-il été dérangé ? Nous n’avons pas la réponse à ces questions. Une chose est sûre : le papier était précieux, il fallait donc utiliser toute la surface disponible.

Dans la ville

Contrairement à la vue de Strasbourg, que Baldung a dessinée du haut de la tour de la cathédrale, ce dessin est réalisé de l’intérieur de la ville. Il s’agit de Rhodes, dont Baldung a représenté les sites emblématiques (l’église conventuelle Saint-Jean ou la Via del Mercato vecchio), mais aussi les maisons à toits plats des habitants. Esquissées à grands traits d’après une autre image, elles sont alignées schématiquement le long de rues imaginaires.

Galère d’esclaves

Ce bateau est une galère à trois mâts qui servait au XVIe siècle de bateau à esclaves. Comme les autres dessins de bateau du Livre d’esquisses de Karlsruhe, cette page entre dans la catégorie des vues de Rhodes.

Élégance plissée

Sous lumière ultraviolette, ce dessin fortement passé révèle toute son expressivité et son raffinement : d’une main rapide et habile, Baldung a jeté sur le papier une robe de femme finement froncée et dotée d’une ceinture.

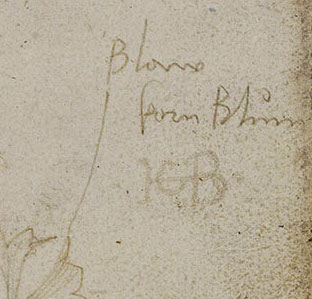

Le bleuet

Tout au long de sa carrière, Baldung a réalisé de nombreuses études d’après nature. Ce bleuet fait partie d’un ensemble de dessins destinés à être utilisés ultérieurement. Les différentes vues de la fleur indiquent que l’artiste l’a précisément observée, sous plusieurs angles. À droite, il a inscrit le nom : « Blaww korn Blum » (bleuet).

Deux hommes de profil

Toute sa vie, Baldung s’est intéressé aux physionomies. Ces profils masculins disposés l’un derrière l’autre en sont une preuve supplémentaire. Il ne s’agit pas de portraits, mais de types. Dans le cas présent, l’artiste a étudié les traits caractéristiques de visages grossiers et charnus. Du fait de leur air méchant, ces visages ont été rapprochés de ceux des bourreaux figurant sur le tableau du Martyre de saint Étienne (aujourd’hui à Strasbourg).

Les Deux profils masculins avec traits opposés ont été créés dans la même logique, et probablement dans l’intention de les réutiliser ultérieurement dans des tableaux.

Une plante toxique

Le sceau de Salomon s’inscrit dans la série des croquis botaniques de Baldung. C’est probablement par l’intermédiaire du botaniste Otto Brunfels, qui publia un « Herbarium » dans les années 1530, que Baldung a découvert ce type de dessins.

Inspiré par ce dessin du Livre d’esquisses de Karlsruhe, l’artiste contemporain Marcel van Eeden a créé une série de 25 dessins qui racontent une histoire mystérieuse. Ils sont présentés dans l’exposition conjointe intitulée Le Livre d’esquisses de Karlsruhe | The Karlsruhe Sketchbook.

L’ancolie

Au centre de cette page, on peut voir le dessin très détaillé d’une ancolie. Dans l’art chrétien, cette fleur est un attribut de la Vierge, avec la rose et le lys.

Avec Albrecht Dürer, Hans Baldung Grien est l’un des premiers artistes à avoir consacré une étude entière à l’ancolie.

QS:P170,Q5580, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons

QS:P170,Q5580, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons Les études de plantes de ce type étaient ensuite réutilisées dans différents tableaux :

une ancolie solitaire, fort discrète, émerge ainsi de l’herbe aux pieds du Grand saint Sébastien.

Un bourdon

Le bourdon a probablement été ajouté a posteriori à la fleur. Il donne l’impression que Baldung, par ce dessin, a voulu fixer un instant de l’expérience de la nature. Deux couleurs ont été notées à côté de l’insecte : « grow » et « gel », c’est-à-dire gris et jaune.

Un motif inhabituel

Ce petit sifflet (instrument rarement représenté) apparaît à trois reprises dans l’œuvre de Baldung : sur cette page du Livre d’esquisses de Karlsruhe, et sur deux autres dessins conservés à Copenhague. Sur l’un d’eux, un enfant tient ce jouet dans sa main. C’est ainsi que l’on a pu identifier ce motif inhabituel, que l’on prenait auparavant pour un carquois.

Le myrtillier en fleur

Cette étude minutieuse de plante représente, avec une exactitude quasi-scientifique, un myrtillier en fleur Dans un contexte chrétien, la myrtille est un symbole de droiture et un attribut de la Vierge.

Dans les tableaux de Baldung, cette plante apparaît souvent aux pieds des personnages.

© Museum der bildenden Künste Leipzig, InGestalt Michael Ehritt

© Museum der bildenden Künste Leipzig, InGestalt Michael Ehritt Fleurs locales

On trouve dans le Livre d’esquisses de Karlsruhe des pâquerettes et de nombreuses autres plantes indigènes, représentées avec une minutie et une exactitude qui au XVIe siècle étaient généralement réservées aux études scientifiques. Baldung a ajouté des indications de couleurs. Il pouvait s’y référer en cas d’utilisation ultérieure du dessin.

À l’époque de Baldung, les pâquerettes, comme d’autres fleurs locales, étaient fréquemment utilisées au premier plan des tableaux. Elles avaient souvent une signification symbolique.

La pâquerette, associée à la Vierge, peut faire référence au salut et à la vie éternelle.

Vigne, raisin, sarments et cep

La vigne est la plante qui revient le plus souvent dans le Livre d’esquisses de Karlsruhe. Il y a de nombreuses raisons à cela : l’intérêt de Baldung pour la botanique, la symbolique multiple de la vigne, la possibilité de réutiliser ce motif dans des tableaux.

La vigne est l’attribut du dieu antique Dionysos, ou Bacchus. La grappe de raisin, symbole ancien de fécondité, est aussi le symbole de l’eucharistie dans la religion chrétienne. Le cep de vigne peut s’interpréter comme une bénédiction divine en ce qu’il incarne l’abondance et la vie. La Vierge ou l’Enfant Jésus accompagnés de vigne ou de raisin sont donc des motifs iconographiques très appréciés.

Dans l’œuvre de Baldung, la vigne apparaît associée à diverses significations :

- C’est l’attribut de Bacchus ivre

- Elle a un caractère ornemental dans une illustration de livre

- Elle symbolise la vie dans Les Sept âges de la femme

- Elle est symbole de tempérance dans le Portrait du chanoine Ambroise Volmar Keller

- Elle symbolise l’eucharistie dans la Vierge à la treille

Sarment

des sarments figurent sur le bord gauche du Portrait du chanoine Ambroise Volmar Keller.

© Musées de la Ville de Strasbourg, M. Bertola

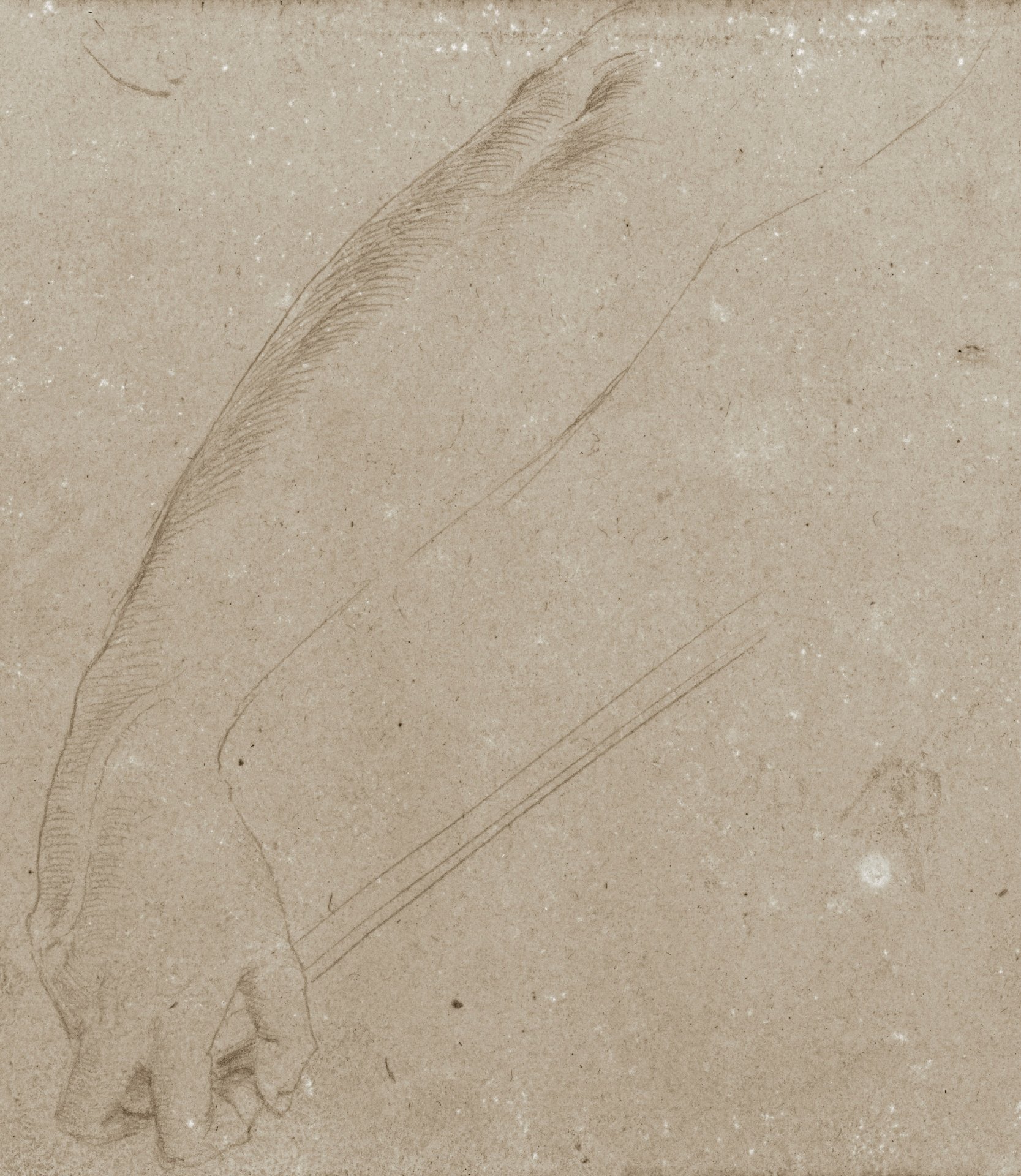

© Musées de la Ville de Strasbourg, M. Bertola Études de corps

L’artiste a consacré de nombreuses études aux bras, saisis avec différentes positions des mains. On ne peut dire si ce sont des bras d’hommes ou de femmes.

Il s’agit de travaux préparatoires à différents tableaux ou estampes, comme Adam et Ève.

Goût de l’exotisme

Les nombreuses études de perroquets et de perruches témoignent de la fascination de Baldung pour ces oiseaux exotiques aux couleurs vives. Les multiples annotations portées sur le dos, la poitrine, les pattes et le plumage renseignent sur les couleurs de ces animaux. Les dessins de perroquets de Baldung comptent parmi les premiers de toute l’histoire de l’art. L’artiste les a faits juste après l’arrivée en Europe des premiers spécimens.

On retrouve deux splendides perroquets dans Les Sept âges de la femme et dans la Vierge aux perroquets.

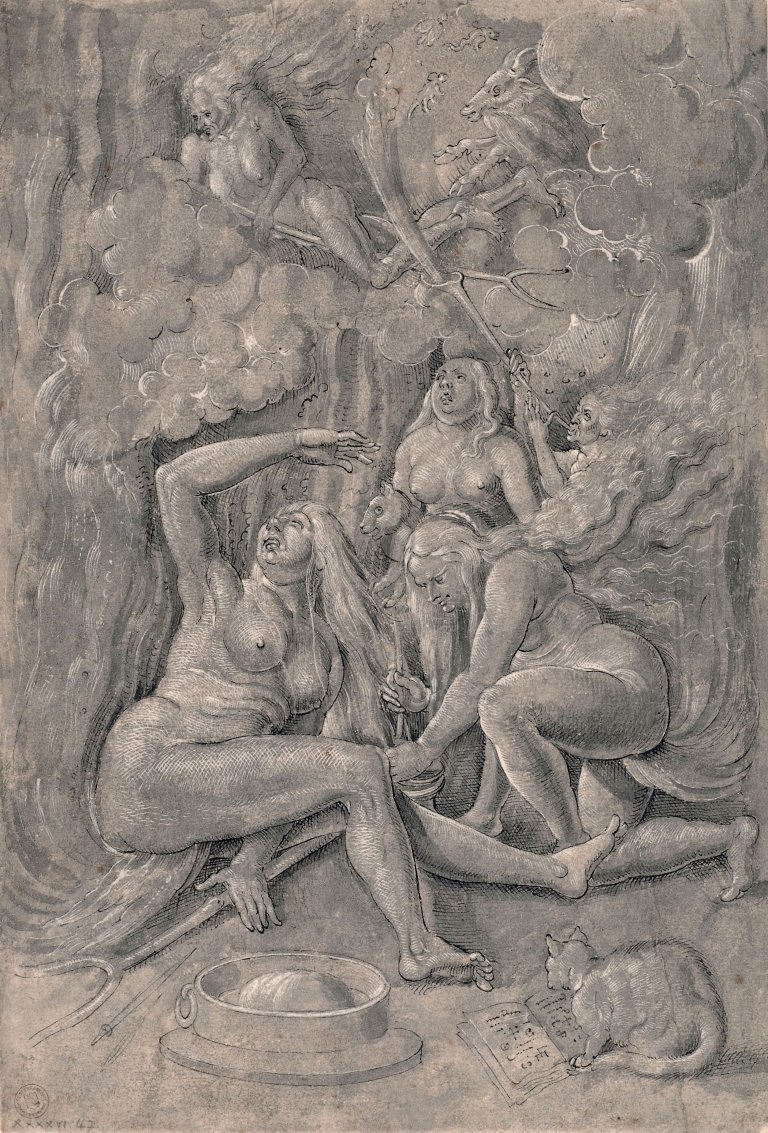

Le bouc

Dans l’Antiquité, le bouc était encore un symbole de fécondité, mais à l’époque de Baldung, il incarnait les instincts débridés.

Cette signification négative pouvait en faire un symbole du diable, dont les sorcières étaient les alliées. Cela explique que le bouc apparaisse dans de nombreuses images de sorcières de Baldung et de ses contemporains, par exemple Albrecht Dürer.

Dessins d’autres artistes

Le Portrait de femme à la collerette n’est probablement pas de la main de Baldung, pas plus que les feuilles de tilleul dans la partie supérieure de la page. Le Livre d’esquisses a été utilisé au cours des décennies suivantes par quelques « lecteurs » ou « lectrices » qui y ont ajouté leurs propres dessins, apparemment avec la pointe d’argent d’origine.

La tour de la Porte Blanche

On aperçoit sur ce croquis rapide la tour de la Porte Blanche, à Strasbourg. C’est dans la seconde moitié du XVIe siècle qu’a été dessinée cette tour, dont la construction avait commencé en 1533. La tour est ici vue depuis la ville. Ce dessin est un témoignage historique important, la tour ayant été détruite en 1871.

Animaux exotiques

Depuis le XVe siècle, des animaux exotiques étaient apportés par bateau en Europe. Perroquets, singes, chameaux et lions étaient exposés dans des cages ou présentés dans des spectacles ambulants. On ignore si Baldung a vu de ses propres yeux le chameau représenté ici, qui était tout à fait exotique à l’époque, ou s’il l’a dessiné d’après d’autres modèles comme cela se faisait fréquemment.

Dans le tableau La Création des hommes et des animaux, le chameau apparaît dans la partie haute, près de la ligne d’horizon.

© Angermuseum Erfurt

© Angermuseum Erfurt Dangereuses créatures

Cette lionne allongée a sans doute été dessinée à la même occasion que le chameau.

Projet de vitrail

Ce dessin est un projet de vitrail en plein cintre. L’artiste a ajouté de nombreuses annotations à cette esquisse succincte. Il a noté par exemple les couleurs prévues pour les différents éléments architecturaux.

Le motif principal de ce vitrail est saint Michel terrassant le dragon, que l’on peut voir au centre. Dans l’Apocalypse de Jean, Michel est l’archange qui précipite dans l’abîme le dragon, symbole des puissances maléfiques.

Il s’agit de l’unique esquisse de vitrail figurant dans le Livre d’esquisses de Karlsruhe. Pourtant, un grand nombre d’esquisses et de vitraux créés par Baldung attestent de son activité importante dans ce domaine.

Rang et nom

Le blason figurant dans cette esquisse de vitrail a été identifié comme étant celui de Nikolaus Ziegler, chef de la chancellerie aulique, bailli de Haute- et de Basse-Souabe, seigneur de Barr en Alsace.

Nikolaus Kniebs

Le Portrait de Nikolaus Kniebs, ammestre de Strasbourg, a été dessiné au cours de la dernière année de vie de Baldung, décédé en septembre 1545. Cette étude d’après modèle devait sans doute servir de base à un tableau. Contrairement aux autres portraits, celui-ci est exécuté sur parchemin. L’apprêt plus grossier dont il est recouvert est très différent de celui du papier.

Monogramme de Baldung

Au-dessus du visage figure le monogramme de l’artiste. Baldung a ajouté un peu plus tard la mention : « 1545 Ao etatis sue Lxvi », qui signifie : « En 1545, il avait 66 ans. »

Autres inscriptions

Sebald Büheler, compilateur et propriétaire du Livre d’esquisses de Karlsruhe, a ajouté à la pointe d’argent la mention : « H. Nicolaus Hugo Knieps Alt Ameister », et à l’encre : « Herr Nicolaus Hugo Knieps der Herr Ammeyster ETATIS SUE 66 (66 Jahre alt) 1545 HB » (Monsieur Nicolaus Hugo Knieps, ammestre, 66 ans, 1545 » (monogrammé).

Le prédicateur Caspar Hedio (Gaspar Hédion)

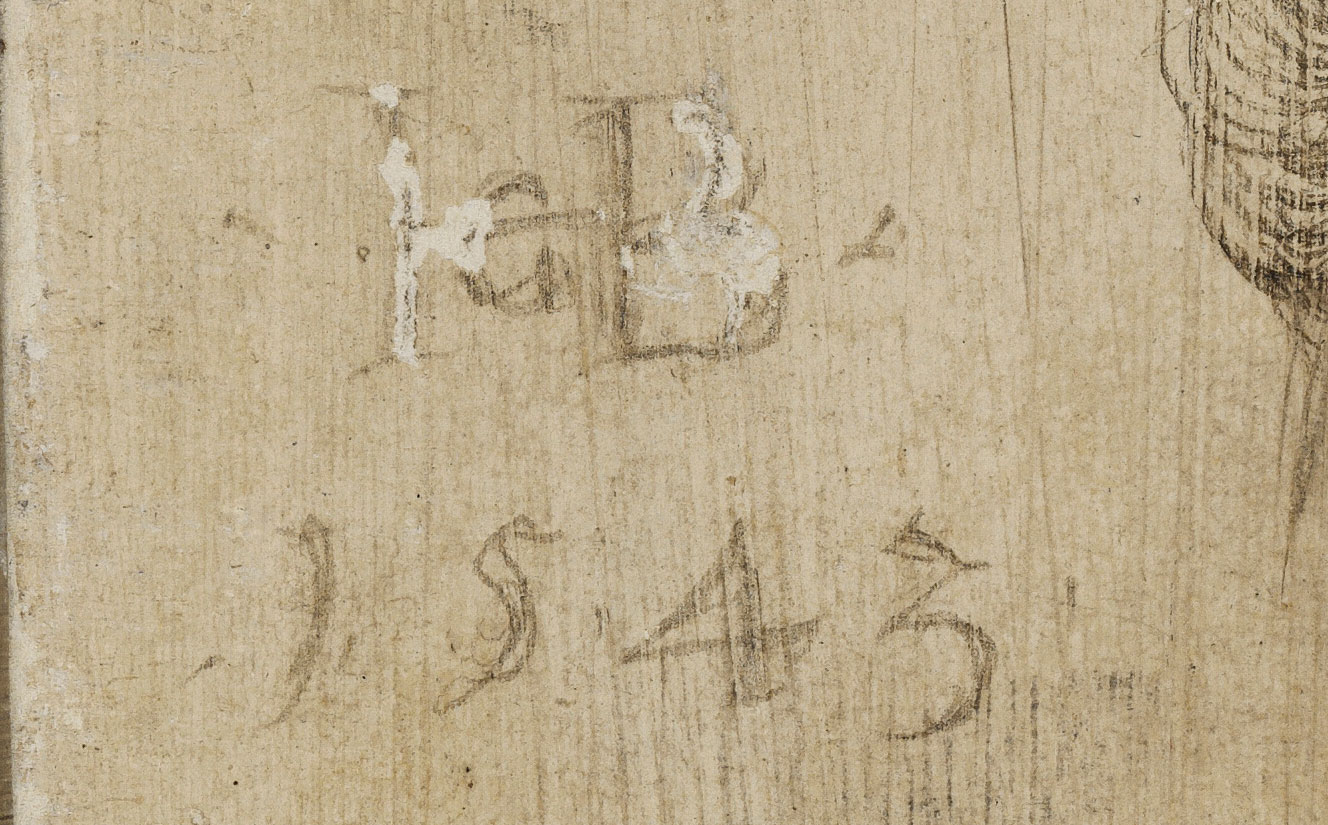

Ce dessin réaliste détaillé montre Caspar Hedio, prédicateur à la cathédrale de Strasbourg, de trois-quarts. Réalisé sur le vif, ce croquis a servi de modèle à une gravure sur bois en 1543. Sur l’estampe, les traits de Hedio paraissent plus durs, plus stylisés, ce qui est dû à la technique.

Caspar Hedio, né en 1494 à Ettlingen, était une personnalité importante de la Réforme strasbourgeoise. Historien, il a également composé une chronique mondiale qui trouva beaucoup d’écho en son temps. L’estampe réalisée à partir de ce dessin est parue dans un ouvrage publié par Hedio à Strasbourg et intitulé : « Eine uszerlesene Chronik vom Anfang der Welt bis auff das iar 1543 » (Chronique abrégée du monde de la création jusqu’à l’année 1543).

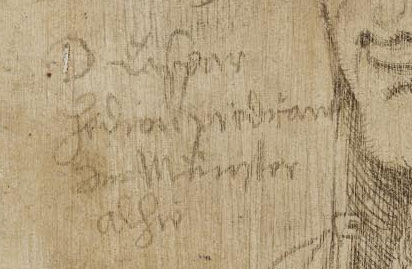

Signature de l’artiste

Le monogramme abîmé et la date (1543) sont de la main de l’artiste.

Ajouts du propriétaire

Comme pour de nombreuses autres études, Sebald Büheler a ajouté des annotations et des commentaires, par exemple l’inscription à la pointe d’argent « D.Caspar Hedion predikant im Münster alhie », ou plus tard à l’encre : « D. Caspar Hedion predigant Im Münster » (Caspar Hedio, prédicateur à la cathédrale).

Fascination des couleurs

Baldung a complété le dessin du perroquet par des indications de couleurs :

Sur la tête : grien = vert,

au-dessus du bec : wis = blanc ;

rès du cou : schwartz = noir ;

dans la nuque : bl = bleu ;

dans les plumes du cou : gold = doré ;

dans les plumes du poitrail : gel = jaune ;

dans les plumes des ailes : liech blo = bleu clair

Interventions extérieures

Tous les dessins du Livre d’esquisses de Karlsruhe ne peuvent être attribués avec certitude à Baldung. Certains, comme ce Profil d’un homme à longue barbe et longs cheveux, ont été ajoutés bien plus tard, par d’autres personnes. Ce dessin date vraisemblablement du milieu du XIXe siècle.

Croquis d’architecture

Les nombreux dessins d’architecture de Baldung prouvent non seulement qu’il emportait des carnets de croquis lors de ses voyages, mais aussi qu’il gardait des traces des endroits visités.

L’abbatiale de Marmoutier est ici représentée depuis le sud-ouest. L’aile ouest s’ouvre sur la nef gothique. La tour, sur la droite de l’esquisse, a sans doute été ajoutée plus tard.

L’église abbatiale de Marmoutier a été fortement endommagée pendant la guerre des Rustauds, et en grande partie reconstruite en 1542. Les travaux qui étaient alors en cours sont visibles dans le dessin de Baldung : les escaliers des tours ne sont pas encore couverts.

Croquis d’ambiance

Les croquis figurant sur cette double page représentent probablement le château de Dagsbourg. Ce sont de rapides esquisses peu détaillées. Ce style plutôt axé sur l’atmosphère des lieux dénote l’intérêt de Baldung pour les paysages, caractéristique de son travail tardif.

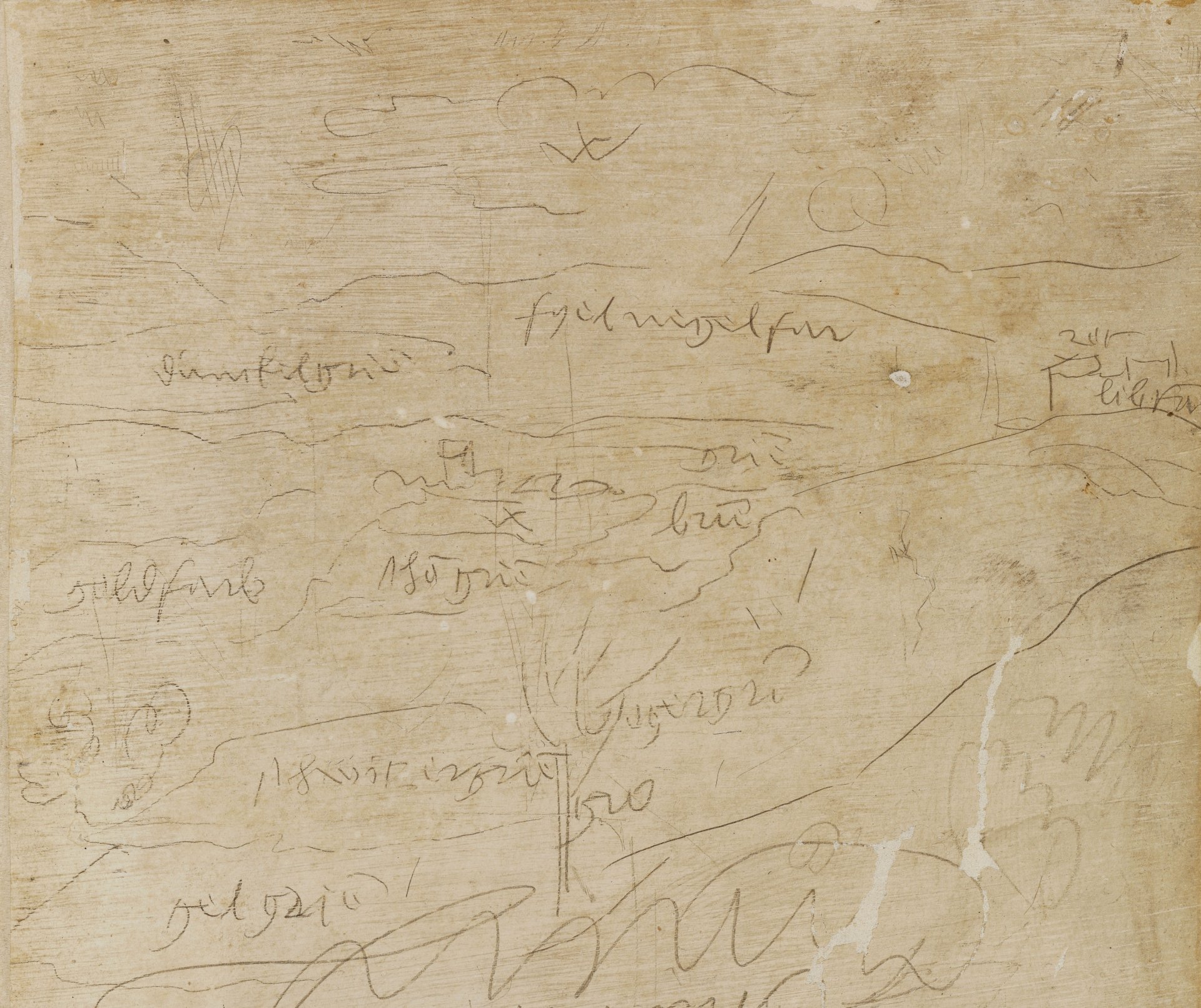

Paysage montagneux

Il faut observer attentivement ce dessin pour découvrir le motif dessiné par Baldung : un paysage de montagne – à l’envers. L’artiste a ajouté des dizaines d’indications de couleurs correspondant aux différents étages de la montagne.

w = blanc

fyelnegelfar = violet

grie = vert

gel-grien = vert-jaune

schögrie = joli vert

rouge

golfar = doré

bru = marron

gro = gris

grogrie = gris-vert

gelgrie = vert-jaune

schwitzergrie = vert suisse

jegergrie = vert chasseur

dunkel grien = vert foncé

libfar = leibfarben = incarnat

Mais ce sont surtout les dessins ajoutés ultérieurement qui rendent ce dessin illisible : on peut voir un homme nu avec un manteau en train de prier, qui date sans doute du XVIIe siècle, la tête d’un moine du XIXe siècle, ainsi que de nombreuses inscriptions griffonnées.

Écriture identifiée

L’inscription en haut à gauche, « sindt 75 bletter » (75 feuillets), est indéniablement de la main de Sebald Büheler. On peut en déduire que depuis 1582 (année où Büheler fit relier ce livre), aucune page n’a été perdue.

Le Livre d’esquisses de Karlsruhe

Composé de plus de cent dessins à la pointe d’argent, le Livre d’esquisses est l’un des témoignages les plus exceptionnels du travail de Hans Baldung Grien. Son ancien propriétaire, Sebald Büheler, était sans doute entré en possession de ces feuillets par la succession de son beau-frère Nikolaus Kremer, un élève de Baldung. En 1582, Büheler fit relier ces fragments épars en un livre. Les dates inscrites par l’artiste même et les liens nombreux que l’on peut établir avec ses tableaux et ses estampes indiquent que ces dessins ont vu le jour entre 1511 et 1545.

Baldung s’intéressait beaucoup au monde qui l’entourait et consignait ses impressions de manière très directe dans ces carnets. Les motifs abordés dans cette « petite réserve » sont d’une grande diversité thématique : on y trouve des portraits, des paysages, des vues de ville, des animaux, des plantes et des objets.

La pointe d’argent était un outil très apprécié aux XVe et XVIe siècles, notamment pour dessiner dans des carnets de croquis. Comme elle ne nécessitait pas d’eau, elle était facile à transporter et pouvait être utilisée à tout moment, sans même avoir besoin d’être taillée. Dans le cas du Livre d’esquisses de Karlsruhe, la pointe d’argent d’époque parvenue jusqu’à nous sert même de fermoir, glissée entre deux œillets.

Le Livre d’esquisses de Karlsruhe révèle aussi les efforts déployés très tôt pour collectionner et classer l’œuvre dessiné de Baldung, et permet d’appréhender l’évolution de son style.