Atelierstudie

Beschreibung

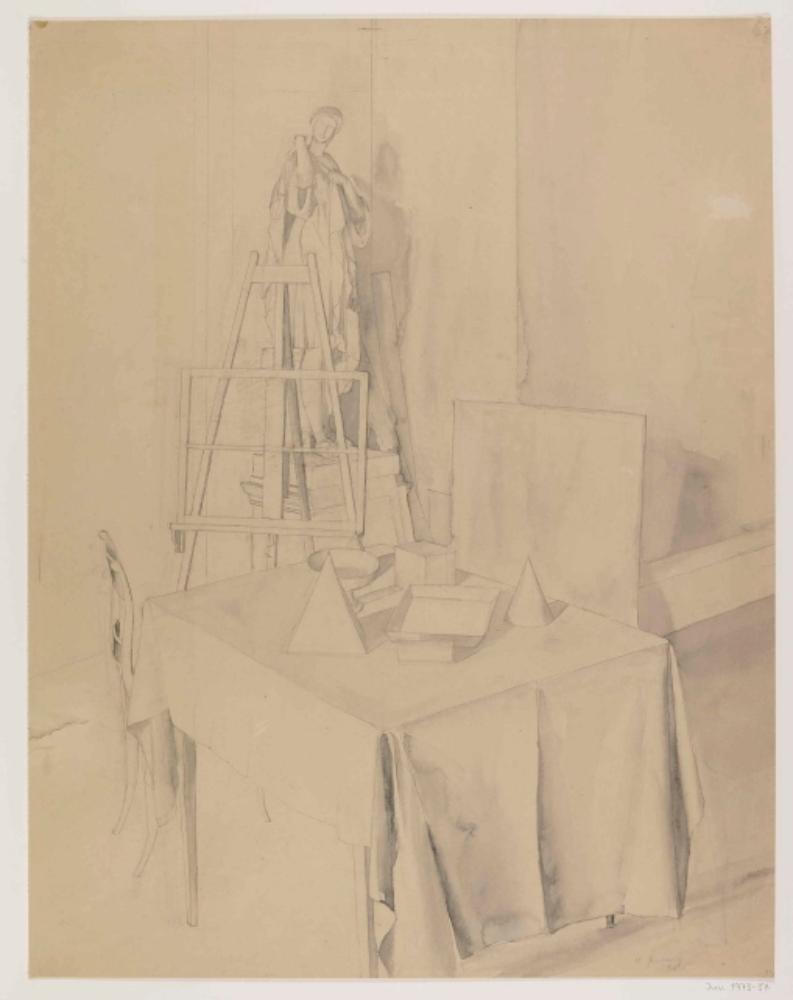

Im Zentrum der 1930 datierten Studie steht ein Tisch, auf dem Gegenstände des künstlerischen Studiums und Geschirr angeordnet sind: Bildparallel und in Aufsicht wiedergegeben sind eine Pyramide, ein quadratisches Tablett mit einer davor liegenden Rundsäule, daneben ein Kegel und in zweiter Reihe ein Würfel, eine runde Schale auf einem Fuß sowie nahezu verdeckt eine weitere Pyramide. Den strengen stereometrischen Gesetzen des Tischstilllebens folgt die gesamte Komposition. So ist der Tisch mit der Kante zum Betrachter aufgestellt. Die Senkrechten der Tischbeine und die Falte der Tischdecke werden aufgenommen von der Zarge eines Biedermeierstuhls zur Linken und der hochrechteckigen Malpappe zur Rechten, die an einer vorspringenden Wandecke abgestellt wurde. In der hinteren Raumecke fällt der Blick auf die leicht aus der Bildmitte gerückte Antikenfigur. Es handelt sich um einen Gipsabguss der sich an die Schulter fassenden "Diana von Gabii", einer römischen Kopie nach einem griechischen Original um 340 vor Christus. Das Werk wurde einmal dem berühmten Bildhauer Praxiteles zugeschrieben und war in vielen Antikensammlungen wie in der der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zu finden. Mit der vor der Figur aufgestellten Staffelei erscheint der Gips als ein eingerüstetes Bauwerk, dessen Form die Pyramide des Tischstilllebens aufnimmt.

Die Studie ist durch die streng auf ihre Form reduzierten Gegenstände der Neuen Sachlichkeit verpflichtet. Annemarie Heinrich verzichtet auf weitere Gegenstände wie ausgebreitete Farben in ihrem Atelier in Donaueschingen. Zusammen mit dem Verzicht auf Farbe in der Zeichnung interpretiert, repräsentiert das aufgeräumte Atelier eine aus Flächen und Körpern bestehende ideale künstlerische Ordnung. Träte die Künstlerin an die aufgestellte Staffelei, stünde sie zwischen Moderne und Antike. So wird die Studie auch lesbar als eine Parabel des künstlerischen Schaffens in Auseinandersetzung mit Antike und Moderne.

Annemarie Heinrich (Erdeborn bei Eisleben 1888-1984 Bonndorf), geborene Schultze, studierte nach dem Besuch der Handwerkerschule in Halle an der Saale in München an den "Lehr- und Versuchs-Ateliers für angewandte und freie Kunst", auch bekannt unter dem Namen "Debschitz-Schule", und bei der Kalligraphin Anna Simons. Diese war u.a. am Entwurf des Schriftzuges für den Portikus des Berliner Reichstagsgebäudes beteiligt. 1913 heiratete Annemarie Schultze den Maler Erwin Heinrich, einen Schüler von Hans Thoma, und war weiterhin künstlerisch tätig in Donaueschingen, Blumberg auf der Reichenau und zuletzt in Bernau im Schwarzwald, unterbrochen von Studienaufenthalten in der Villa Massimo in Florenz. Ihr Interesse galt zunächst dem Stillleben und später vorwiegend der Landschaftsmalerei ohne Staffagefiguren. Wie die Stillleben verstehen sich auch ihre Landschaften als mit dem Stift entworfene und umgrenzte Körper.

Neben der "Atelierstudie" besitzt die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zwei Gemälde der Künstlerin. Eines davon entstand 1931 nach der Zeichnung.

[N.T.]

Daten und Fakten

| Titel | Atelierstudie |

|---|---|

| Künstler*in | Annemarie Heinrich (1888) |

| Entstehungszeit | 1930 |

| Inventarnummer | 1973-37 |

| Maße Blatt | H 73,0 cm B 56,5 cm |

| Material | Papier bräunlich aufgezogen |

| Technik | Bleistift Pinsel in Grau Lavierung |

| Gattung | Zeichnung |

| Abteilung | Kupferstichkabinett |

-

DAS BESONDERE BLATT 2008 09-10

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe