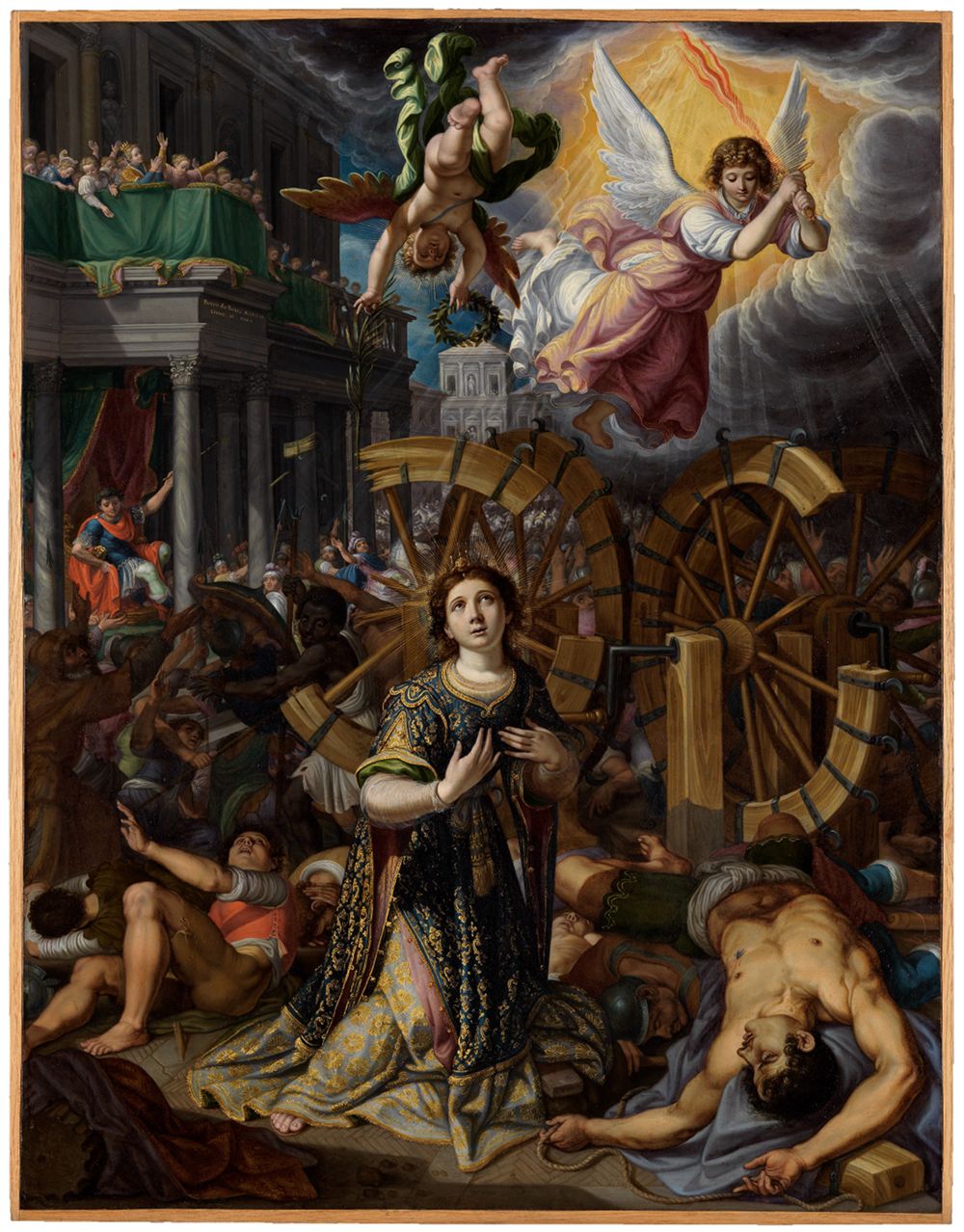

Das Martyrium der Heiligen Katharina

Daten und Fakten

| Titel | Das Martyrium der Heiligen Katharina |

|---|---|

| Künstler*in | Pieter van den Houte |

| Entstehungszeit | 1610/20 |

| Inventarnummer | 2812 |

| Maße Bildträger | H 67,1 cm B 51,8 cm |

| Maße Rahmen | H 83,8 cm B 68,3 cm T 7,5 cm |

| Material | Kupfer |

| Technik | Ölfarbe |

| Genre | Historie |

| Gattung | Gemälde |

| Abteilung | Alte Malerei (vor 1800) |

Angelika Beckmann, Dietmar Lüdke, Slg. Kat. Karlsruhe 1995, S. 57-58: „Nr. 2812 war vermutlich der Mittelteil eines Retabels für die private Andacht. Dargestellt ist der Augenblick, als die zu Katharinas Marter aufgerichteten, mit Messerklingen besetzten Räder von einem Engel mit dem Feuerschwert zerstört und die anwesenden Schergen, Soldaten und Priester erschlagen werden. Das Martyrium soll 307 in Alexandria stattgefunden haben, in Gegenwart des römischen Kaisers und Christenverfolgers Maxentius (Maximinus), der die gelehrte zyprische Prinzessin zur Nebenfrau begehrt hatte, von ihr aber abgewiesen worden war. Maxentius thront unter dem Portikus seines Palastes, auf dessen Balkonen die von Katharina bekehrte Kaiserin mit ihren Hofdamen ebenfalls dem Wunder beiwohnt.

Seinem bekannten Werk nach zu schließen war Pieter van den Houte Fachmaler mittelgroßer, sakraler Kompositionen in Feinmalerei und meist auf Kupfer. Die manieristische Bildkunst der Niederlande und Italiens des 16. Jahrhunderts war ihm ebenso eingehend vertraut wie die Malerei seiner berühmten Zeitgenossen in Rom und Bologna. Seine Bindung an überlieferte Schemata und signifikante Formeln beweisen sowohl der gewählte Bildtypus von Nr. 2812, als auch die Hauptfiguren des Radwunders (Katharina, der kopfüber vom Himmel kommende Putto, der Engel mit dem Flammenschwert, der erschlagene Scherge rechts und der rücklings gestürzte Knecht links).

Vorgebildet in der Malerei und Druckgraphik des 16. Jahrhunderts finden sie sich z. B. bei Raffael, Michelangelo, Tizian, Veronese, Palma Giovane, den Bassani, G. Romano, F. Zuccari, M. A. Raimondi oder M. Cartaro sowie bei Scorel, Heemskerk, Floris, Cort, Coornhert, Galle, Goltzius, Matham, Muller oder Saenredam. Beeinflußt war der eklektisch arbeitende Maler auch von seinen Zeitgenossen Reni, den Carracci, Domenichino, G. Cesari oder Elsheimer. Übereinstimmungen (z. B. Figuren- und Gesichtstypen, Gesten, Bewegungen, Verkürzungen) mit Werken der letztgenannten Künstler sprechen dafür, daß Nr. 2812 1610/20 entstand.

Eine frühere Fassung der Darstellung (Kupfer, 68 : 51,5 cm, bezeichnet „Pietro / liGnis“) war in der Sammlung Levett (Verst. Robinson & Fisher, London, 27.10.1927, Nr. 80; Photo in der Witt Library, London), in der Verst. Sotheby, London, 1.5.1946, Nr. 22 (Photo in der Witt Library London) und in der Verst. Sotheby, London, 25.5.1988, Nr. 126, Abb. – Eine weitere Fassung, die anscheinend zwischen der genannten und dem Karlsruher Werk entstanden ist, war in der Verst. Christie, New York, 6.4.1989, Nr. 149, Abb. (Kupfer, 68,5 : 54 cm; „Kreis Elsheimers“ genannt). – Eine vierte Fassung besitzt die Nationalgalerie in Prag (Kupfer, 70 : 48 cm; Johann König zugeschrieben; Nemecké malírství 17. století z. ceskoslovenských sbírek, Prag 1989, Nr. 32, Abb.).“

-

Pictura

Galerie Sanct Lucas, Maastricht 1988

-

1979: Varios pintores flamencos

Díaz Padrón, M.

Hemessen, Scorel, Pietro di Lignis, G. Crayer y B. Beschey -

1989: Neuerwerbungen 1988

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Gemäldegalerie -

1995: Neuerwerbungen für die Gemäldegalerie 1984-1994

Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Bearb.: Beckmann, Angelika

-

2006: [Ausstellungsrezension zu:] Adam Elsheimer. Frankfurt am Main, Edinburgh and London

Pijl, Luuk

-

2008: Weiße Blicke

Greve, Anna (Hg.)

Schwarze in der europäischen Malerei