Der Heilige Hieronymus mit Buch und Totenschädel

Daten und Fakten

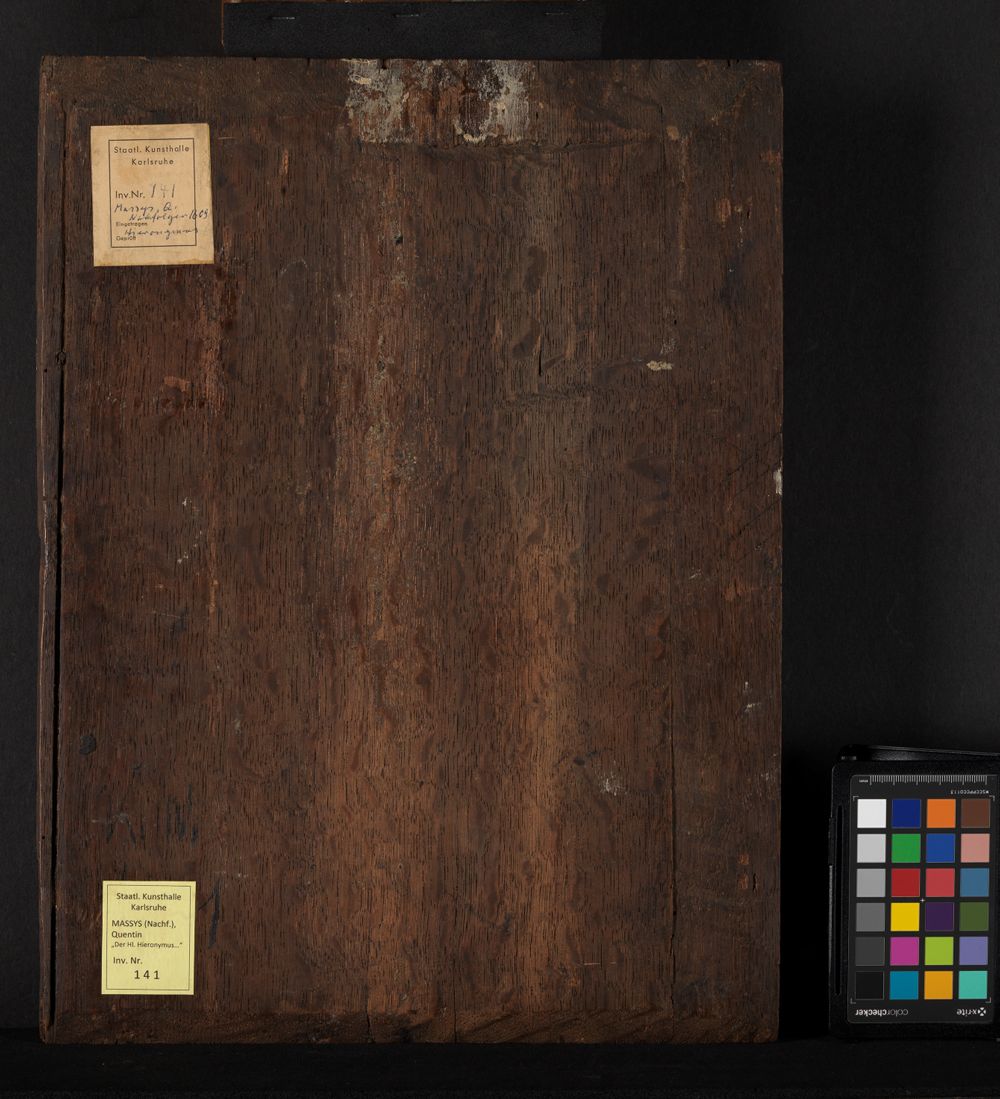

| Titel | Der Heilige Hieronymus mit Buch und Totenschädel |

|---|---|

| Künstler*in | Quentin Massys - Nachfolger |

| Entstehungszeit | 1609 |

| Inventarnummer | 141 |

| Maße Bildträger | H 42,5 cm B 31,7 cm T 0,8 cm |

| Maße Rahmen | H 49,2 cm B 38,5 cm T 2,2 cm |

| Material | Eichenholz |

| Technik | Ölfarbe |

| Genre | Historie |

| Gattung | Gemälde |

| Abteilung | Alte Malerei (vor 1800) |

Jan Lauts, Slg. Kat. Karlsruhe 1966, S. 181: „Schwache und späte Variante einer öfters vorkommenden Komposition, die auf den 1521 in Antwerpen entstandenen Hieronymus von Dürer (Lissabon, Museum) zurückgeht. Ob Quentin Massys oder – wie M. J. Friedländer anzunehmen scheint – Joos van Cleve die erweiterte, den zahlreichen späteren Repliken und Variationen zugrundeliegende Version der Komposition Dürers geschaffen hat, bleibt unsicher (vgl. dazu ausführlich J. Held, Dürers Wirkung auf die niederländische Kunst seiner Zeit, den Haag 1931, S. 81 ff.).

Das beste Exemplar der Komposition von der Hand Joos van Cleves befand sich im Juli 1924 auf der Versteigerung der Sammlung Duke of Fife in London (M. J. Friedländer, Geschichte der altniederländischen Malerei Bd. IX, Berlin 1931, S. 132, Nr. 39, u. Abb. Taf. XXVIII). Eine Variante, die wie das Karlsruher Exemplar am oberen Rande links eine Uhr zeigt, befindet sich im Metropolitan Museum zu New York, dort einem Nachfolger des Quentin Massys aus dem zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts zugeschrieben (Nr. 22.47.1; Abb. Harry B. Wehle u. Margaretta Salinger, The Metropolitan Museum of Art, A Catalogue of Early Flemish, Dutch and German Paintings, New York 1947, S. 110). Ähnliche Kompositionen von Georg Pencz, 1544 und 1545 datiert, im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg und im Martin-Wagner-Museum zu Würzburg.

Eine dem portugiesischen Schüler des Massys, Edouard Portugallois, zuzuschreibende Fassung des Bildthemas – Breitformat, Landschaftsausblick rechts – befindet sich in der Sammlung Binaud zu Bordeaux (Abb. in Pantheon Jg. XVIII, 1960, S. 289).“

Weiterhin ungeklärt ist die Zuschreibung der ursprünglichen Komposition. Georges Marlier, Andrée de Bosque und Larry Silver sehen einen von Quentin Massys entwickelten Typus des Hieronymus als Halbfigur im Studierzimmer – überliefert u. a. durch den „Hl. Hieronymus in der Zelle“ des Kunsthistorischen Museums Wien, heute Quentin Massys zugeschrieben, Inv. 965 – als ursprüngliches Vorbild für Dürers Version an, die u. a. von Joos van Cleve weiterentwickelt wurde und in zahlreichen Kopien erhalten ist (Georges Marlier, Erasme et la peinture flamande de son temps, Damm 1954, S. 169-170; Andrée de Bosque, Quentin Metsys, Brüssel 1975, S. 169-172; Larry Silver, The Paintings of Quinten Massys, Oxford 1984, S. 115-116).

Weitere Versionen in öffentlichen Sammlungen, die wie das Karlsruher Gemälde eine reich verzierte Uhr aufweisen, befinden sich in Philadelphia (Museum of Art, John G. Johnson Collection, Inv. 387: Anonymer Meister, tätig in Antwerpen, ca. 1530-1540), Saint-Omer (Musée de l’hôtel Sandelin, Inv. 344 CD: nach Quentin Massys, 1. Hälfte 16. Jh.) und Prag (Nationalgalerie, Inv. O 31 [dat. 1572] und Inv. O 14452 [16. Jh.]: Kopien nach Joos van Cleve). Zahlreiche Kopien und Varianten des Themas erscheinen regelmäßig im internationalen Kunsthandel, sowohl unter der Zuschreibung an Nachfolger des Quentin Massys als auch des Joos van Cleve.

-

1908: Quinten Matsys und der Ursprung des Italianismus in der Kunst der Niederlande

Brising, Harald

-

1924: L'horloge à travers les âges

Wins, Alphonse

-

1966: Katalog Alte Meister bis 1800

Bearb.: Lauts, Jan; Hrsg.: Vereinigung d. Freunde d. Staatl. Kunsthalle

-

1966: Katalog Alte Meister bis 1800

Bearb.: Lauts, Jan; Hrsg.: Vereinigung d. Freunde d. Staatl. Kunsthalle

Bildband