La Giardiniera

Beschreibung

In dem Gemälde La Giardiniera porträtierte Hans Thoma 1881 seine Frau in italienischer Tracht mit einem Korb Rosen in ihrem Schoß. Im Hintergrund öffnet sich eine Parklandschaft mit italienisch anmutender Architektur. Cella Berteneder, die Thoma 1875 in München kennengelernt und 1877 geheiratet hatte, war nicht nur vielfach Modell, sondern zeitlebens auch eine wichtige Unterstützung für den Künstler. Sie war selbst Malerin und zunächst Schülerin von Hans Thoma gewesen. Neben den vielen Porträts, die Thoma von seiner Frau anfertigte, zeugen auch zahlreiche schriftliche Belege von der bedeutenden Rolle, die Cella im Leben des Künstlers spielte.

Diesem Porträt war eine mehrere Wochen dauernde Studienreise durch Italien vorangegangen, die Thoma im Auftrag seines Förderers Charles Minoprio antrat. Seine Frau Cella begleitete ihn auf eben dieser Reise. Zunächst besuchten die beiden den Freund Louis Eysen in Bozen, bevor sie weiter nach Florenz zu Arnold Böcklin fuhren. Anschließend besuchten sie Neapel, Sorrent und Pompeji. Während der gesamten Reise fertigte Thoma immer wieder Landschafts- und Figurenstudien an.

In dem Porträt seiner Ehefrau Cella – als schöner Gärtnerin oder gar als Flora – orientierte Thoma sich sowohl hinsichtlich des Motivs wie auch stilistisch an Vorbildern italienischer Renaissancemaler. Dabei erinnert der Darstellungstypus insbesondere an die Frauenporträts Tizians. Die Blütenpracht im Arm der Porträtierten verweisen auf ihre Tätigkeit als Malerin insbesondere von Blumenstillleben.

Insgesamt unternahm Thoma drei Reisen nach Italien, und die dortigen Landschaften wurden ihm ebenso vertraut wie die heimische Schwarzwaldlandschaft, was sich auch in vielen seiner Werke erkennen lässt. In La Giardiniera verbindet Thoma seine Liebe zu seiner Frau Cella mit seiner Liebe zu Italien.

Thoma als Künstler

0:00

0:00

„Tizian oder Thoma?“

„Wir gingen in bescheidene italienische Wirtschaften und saßen zwischen Italienern, die sich wunderten, daß meine Frau die Sprache nicht verstand. Denn sie sah ganz aus wie eine Römerin (ich habe sie später auch in einem italienischen Kostüm als Gärtnerin gemalt).“

So berichtet Hans Thoma 1919 in seinen Memoiren Im Winter des Lebens von der Italienreise mit seiner Frau Cella und den Tagen, die die beiden gemeinsam im römischen Umland verbrachten, um Studien anzufertigen.

Thomas Gärtnerin

In dem Gemälde La Giardiniera porträtierte Hans Thoma 1881 seine Frau in italienischer Tracht mit einem Korb mit Rosen im Schoß. Im Hintergrund öffnet sich in der linken Bildhälfte der Blick auf einen Brunnen, hinter dem sich eine Landschaft mit grünen Bäumen erstreckt.

In der rechten Bildhälfte wird der Blick der Betrachtenden zunächst durch eine runde Säule versperrt, hinter der sich eine helle, italienische Architektur erkennen lässt. Cellas Blick geht leicht verträumt aus dem Bild hinaus.

Cella Berteneder, die Thoma 1875 in München kennengelernt und 1877 geheiratet hatte, war nicht nur vielfach Modell, sondern zeitlebens auch eine wichtige Unterstützung für den Künstler. Sie war selbst Malerin und zunächst Schülerin von Hans Thoma. Neben den vielen Porträts, die Thoma von seiner Frau anfertigte, zeugen auch zahlreiche schriftliche Belege von der wichtigen Rolle, die Cella im Leben des Künstlers spielte.

Der Künstler und seine Frau auf Reisen

Zum Zeitpunkt der Entstehung des Porträts lebte Thoma mit seiner Familie in Frankfurt, wo Thoma bald erste Förderer und Unterstützer von seiner Kunst überzeugen konnte.

Über den Arzt Dr. Otto Eiser entstand der Kontakt zu dem aus Frankfurt stammenden und in Liverpool lebenden Charles Minoprio, der Thoma 1880 beauftragte nach Italien zu reisen und dort für ihn einige Bilder anzufertigen.

Seine Frau Cella begleitete ihn auf eben dieser mehrere Wochen dauernden Reise. Zunächst besuchten die beiden den Freund Louis Eysen in Bozen, bevor sie weiter nach Florenz zu Arnold Böcklin fuhren. Anschließend besuchten sie Neapel, Sorrent und Pompeji. Während der gesamten Reise fertigte Thoma immer wieder Landschafts- und Figurenstudien an.

Bella Italia

In dem Porträt seiner Ehefrau Cella, das im Anschluss an die Reise entstand, orientierte Thoma sich sowohl für das Motiv wie auch stilistisch an Vorbildern italienischer Renaissancemaler. Dabei erinnert der Darstellungstypus insbesondere an die Frauenporträts Tizians. Die Blumen im Arm der Porträtierten verweisen auf ihre Tätigkeit als Malerin von Blumenstillleben.

Insgesamt unternahm Thoma drei Reisen nach Italien, und die dortigen Landschaften wurden ihm ebenso vertraut wie die heimische Schwarzwaldlandschaft, was sich auch in vielen seiner Werke erkennen lässt. In La Giardiniera verbindet Thoma seine Liebe zu seiner Frau Cella mit seiner Liebe zu Italien.

Das Porträt war zunächst im Besitz von Eduard Küchler, einem engen Freund des Ehepaares aus Frankfurt, der es 1902 während Thomas Direktorat der Kunsthalle schenkte.

Touren zu diesem Werk

Hans Thoma als Künstler

Daten und Fakten

| Titel | La Giardiniera |

|---|---|

| Künstler*in | Hans Thoma |

| Entstehungszeit | 1881 |

| Inventarnummer | 986 |

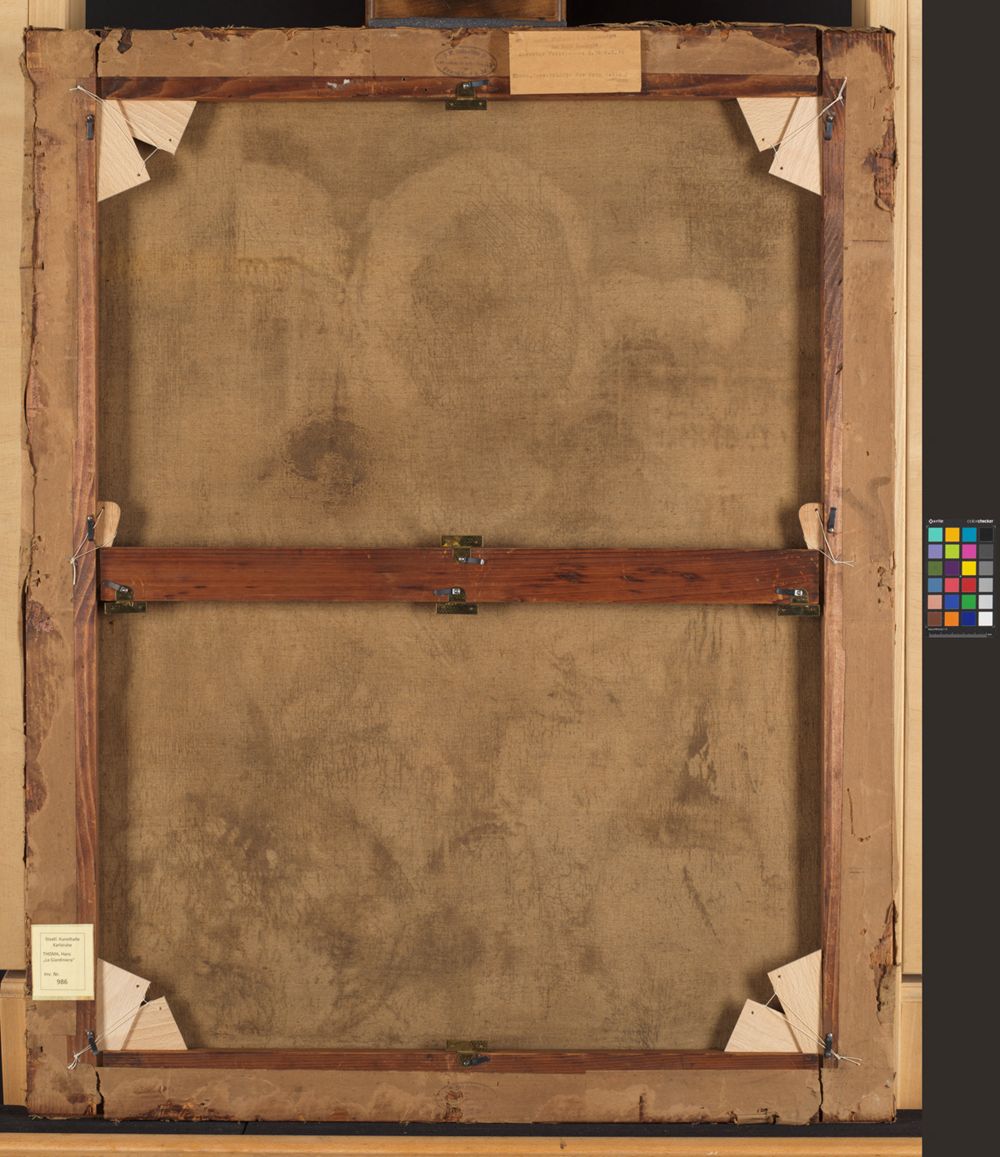

| Maße Bildträger | H 86,5 cm B 69,0 cm |

| Maße Rahmen | H 132,0 cm B 105,3 cm T 12,0 cm |

| Material | Leinwand |

| Technik | Ölfarbe |

| Gattung | Gemälde |

| Abteilung | Neue Malerei (nach 1800) |

-

Hans Thoma

Art Club 1884, Kat. Nr. 25

-

Hans Thoma

Kunsthalle Basel 1924, Kat. Nr. 79

-

Hans Thoma

Kunsthaus Zürich 1924, Kat. Nr. 70

-

Hans Thoma

Kunsthalle Bern 1924, Kat. Nr. 85

-

Thoma

1939, Kat. Nr. 115

-

Hans Thoma - Ein Maler als Museumsdirektor

Studioausstellung ZKM 14.09.2024 - 02.02.2025

-

1971: Katalog Neuere Meister

Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Bearb.: Lauts, Jan

19. und 20. Jahrhundert -

1971: Katalog Neuere Meister

Hrsg.: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe; Bearb.: Lauts, Jan

19. und 20. Jahrhundert -

1983: Münchner Maler im 19. Jahrhundert in vier Bänden

Bearb.: Ludwig, Horst u.a.

-

2002: Otto Scholderer und seine Frankfurter Künstlerkollegen

Falcke, Jeanette